狩野典信筆 柚折枝図粉本 1枚 紙本着色【館蔵品紹介】

縦26.7cm×横47.8cm

美術工芸担当 大橋俊雄

徳島藩士(はんし)の矢野家では、絵師が4代続きました。そのうち典博(みちひろ)(?-1799)以後の3代は、江戸に出て、幕府の奥(おく)絵師であった木挽町狩野家(こびきちょうかのうけ)に入門しています。典博は狩野典信(みちのぶ)(1730-90)を師として仰ぎました。

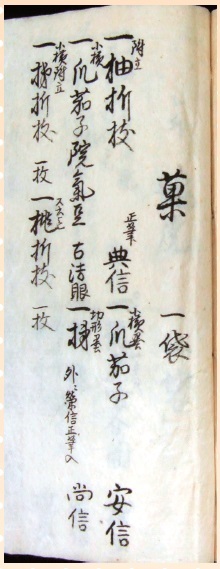

図1 『絵本目録覚』「菓 一袋」とある項目の最初に、「柚折枝」の記載があります。

図2 『花木折枝色々』より

A:柚折枝図粉本。左右の略図も同じ人が描いています。

B:紙背の留書。紙継ぎで半分隠れていますが、「典信公正筆」の字がそのまま残っています。

矢野家は、作品の模写や縮図、下画、画手本など、いわゆる粉本(ふんぽん)を集めて制作に活用しました。典博の次の代には、粉本をリスト化して『絵本目録覚(えほんもくろくおぼえ)』も作成しました。それらは今日、森崎(もりさき)家資料の名のもと、他家の粉本とあわせて当館に収蔵されています。

先ほどの『絵本目録覚』を読むと、「一(ひとつ)、附立柚折枝(つけたてゆずせっし) 正筆(しょうひつ)典信」の記述がみつかります(図1)。附立とは、輪りん郭かく線のない色いろ面めんを生かした描き方です。折枝とは、折り取った花や樹(き)をあらわし、とがった切り口が目印になります。正筆とは、文字どおり本人の自筆を意味します。

同じく森崎家資料のうち、『花木折枝色々(かぼくせっしいろいろ)』と題され、天保6年(1835)の年紀(ねんき)がある巻き物に、柚の図が貼(は)り継(つ)がれています(図2A)。これが、タイトルに掲(かか)げた柚折枝図粉本です。画題と描き方が、『絵本目録覚』の記載と一致し、紙の表裏のそれぞれに、異なる筆で「典信公正筆」の文字が記されています(図2B)。もとは独立した1枚ものだったようです。典信筆であることが裏付(うらづ)けられる、めずらしい粉本といえます。

ところで、門人の家に、師の描いた粉本があるのは当然と思われるかもしれません。しかし、幕府奥絵師である典信の場合、弟子といえども師の直筆を入手するのは難しかった節(ふし)があります。当時の粉本の実態については、機会を改めてお話ししたいと思います。