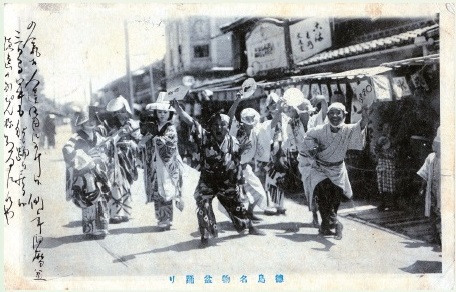

絵はがき「徳島名物盆踊り」(館蔵品紹介)

民俗担当 磯本宏紀

今回紹介する資料は、「徳島名物盆踊り」というタイトルの絵はがきです(図1)。今で言う阿波踊りの一場面を写した写真絵はがきです。こうした絵はがきは、明治末期から登場し、大正期、昭和期とさかんに発行・発売されていたようです。実際に同名の絵はがきが多種類発行されていて、この資料も、その中の1枚と言えます。

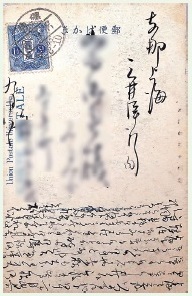

図1 絵はがき「徳島名物盆踊り」の裏面

この絵はがきのタイトルを見て、少し違和感が あるかもしれません。「名物盆踊り」とあります。この当時から、すでに徳島市の「盆踊り」は「名物」とされ、絵はがきにもなっていました。しかし、それは江戸時代以来の名称である「盆踊り」としてでした。「阿波踊り」という名称が一般化し、統一されていくのは、新聞紙上等では昭和30年頃からで、踊りの観光資源化の過程で変化していったようです。

写真の中心には踊り手の男性姿の者が4名、女性姿の者が4 名写っています。その内女性2名は三味線(しゃみせん)、1名は鼓(つつみ)を、そしてそのほかの男性は団扇(うちわ)を手にしています。昼間の「ぞめき踊り」の一場面でしょう。少人数で町を練(ね)り歩いていたようです。夜間ではなく、昼間のこのような踊りのようすを写した写真を絵はがきにしている例は、ほかにも多数あります。

ところで、この絵はがきはいつ頃のものだったのでしょうか。表おもて面(図2)に情報が残されています。左上には1銭(せん)5厘(りん)の切手が貼(は)られ、その上に消印(けしいん)が押されています。はがきの表面のレイアウトや切手価格等から見て、消印は、大正6年9月8日の徳島のものと考えられます。そして、中国の上海(しゃんはい)に住む知人に宛(あ)てられた私信のようですが、その中で「盆踊り」のことにも触れ、「例年旧暦盆」に踊られている旨(むね)が書かれています(図1)。当時の地方紙である『徳島毎日新聞』によると、大正6年の徳島市の「盆踊り」は新暦8月31日から9月2日までの開催期間であったとされ、旧暦では7月14日から16日にあたります。ちなみに、消印の9月8日は旧暦7月22日にあたります。ということは、「盆踊り」が終わって間もなくの時期に書いて出された絵はがきだとわかります。

図2 絵はがき「徳島名物盆踊り」の表面

旧暦盆や祝賀会等の機会に踊られてきた徳島市の「盆踊り」ですが、三原宏文氏の記録によると、昭和20年代には現在と同様に新暦の月遅れ盆(新暦8月中旬)に行われたり、従来通り旧暦盆に行われたり、その両方で2度行われたりと日取りが一定ではありませんでした。現在のように月遅れ盆に決まって行われるようになったのは、昭和40年代に入ってからのようです。

参考文献

三原宏文 1976『阿波おどり実記』三原武雄(宏文)