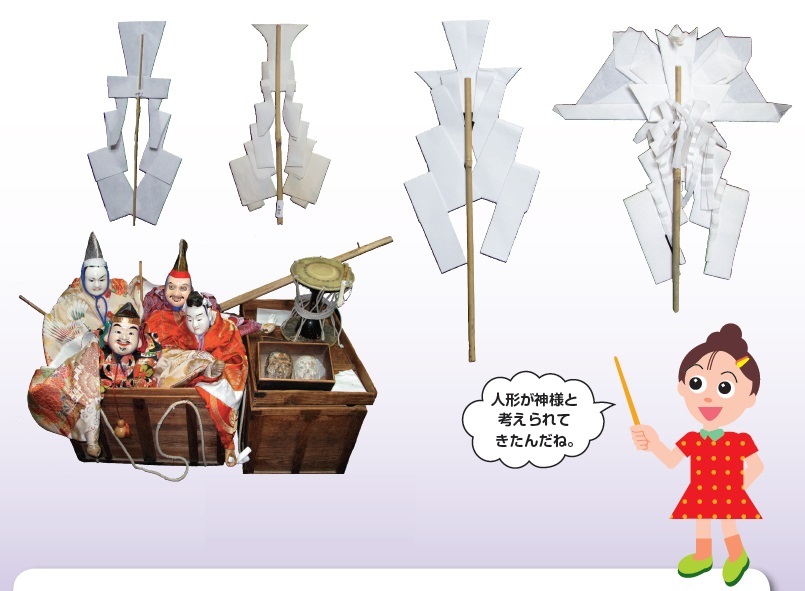

「三番叟まわし」用具一式と門付けに使用する御幣【表紙】

(国指定登録有形民俗文化財12号163点の内)阿波木偶箱まわし保存会蔵

民俗担当 庄武憲子

「三番叟(さんばそう)まわし」は、千歳(せんざい)、翁(おきな)、三番叟、えびすの4体の人形を遣う門付(かどづ)け(家々を祝福してまわる芸能および芸人)です。徳島に独特なもので、四国の広い地域で、新年に欠かせない儀礼(ぎれい)として迎え入れられてきました。平成27年(2015)2月に徳島県の無形民俗文化財に指定されました。

写真は、最晩年の平成13年(2001)まで、「三番叟まわし」を行っていた芸人が使っていた用具一式と、「三番叟まわし」が門付け先に渡す御幣(ごへい)です。用具一式のうち、左の櫃(ひつ)には翁、えびす、三番叟、千歳の人形が入はいっています。右の櫃には手前から面箱(めんばこ)(黒式尉面(こくしきじょうめん)、白式(はくしき)尉面)、御幣、竹串(たけぐし)、鼓(つつみ)、御幣収納箱が置かれています。櫃の後ろには天秤棒(てんびんぼう)があります。御幣は、左の2つが荒神(こうじん)に祀(まつ)るもの、右の2つが「家祓(やばら)い」等の特別な祈祷(きとう)をした時に渡すものです。「三番叟まわし」が、人々の信仰(しんこう)に根ざして受け継がれてきた神事(しんじ)芸能であることを示す貴重な資料です。

これらは、10月31日から11月29日まで開催される企画展「阿波木偶箱まわしの世界-門付け、大道(だいどう)芸-」で展示する予定です。