アンモナイトの顎器【館蔵品紹介】

地学担当 辻野泰之

お酒好きの方なら、よくご存知だと思いますが、お酒のおつまみで「カラストンビ」というものがあります。これは、イカやタコの口の部分(口球(こうきゅう))の中にある黒色のクチバシ状の物体で、イカやタコがエサを噛(か)みちぎるときに使う部位です(図1)。クチバシ状の物体は、上下で2つ(上顎(じょうがく)・下顎(かがく))あり、顎器(がくき)と呼びます。ちなみに「カラストンビ」の呼び名は、カラスやトンビのクチバシに形が似ていることから生まれたようです。

図 1 スルメイカのカラストンビ(顎器)

化石として知られるアンモナイトも、イカやタコと同じ頭足類(とうそくるい)と呼ばれるグループに含まれます。アンモナイトの軟体部分は、化石としては保存されず、発見されるのは貝殻の部分のみです。そのため、足(正確には腕)の数や、目の構造などの軟体部の詳しいことは分かりませんが、イカやタコの仲間であるアンモナイトも顎器を持っていました。顎器は、主にキチン質という物質でできており、比較的硬く、化石として保存されることがあります。

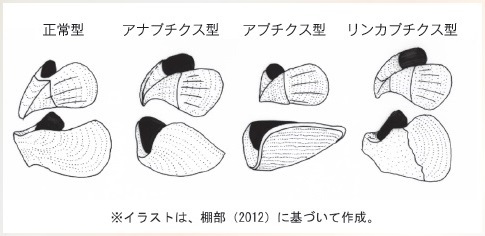

アンモナイトの顎器は、形によって、正常型、アナプチクス型、アプチクス型、リンカプチクス型という4 つのタイプに分類されています(図2)。ジュラ紀や白亜紀のアンモナイトの一部は、アプチクス型とよばれる顎器を持ちます(図3)。アプチクス型の顎器は、下顎が、上顎に比べ大きく、二枚貝のように中央に蝶番(ちょうつがい)状の構造をもちます。アプチクス型の顎器は、他のタイプの顎器に比べて特徴的な形をすることから、エサを食べるという機能以外にも、貝殻の入り口(殻口(かっこう))をふさぐフタの機能もあったのではないかと考えられています。

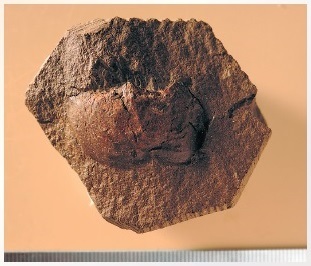

徳島県の阿讃山脈や勝浦盆地にも、アンモナイトが産出する中生代(ちゅうせいだい)の地層が分布しています。それらの地層からは、稀にアンモナイトの顎器の化石が発見されることがあります(図4)。

図 2 アンモナイトの顎器の形態の模式図

図 3 ドイツのジュラ紀アンモナイトの顎器(アプチクス型)

図 4 勝浦町に分布する物部川層群より発見されたアンモナイトの顎器(西川忠行氏採集)

参考文献:棚部一成(2012)アンモノイド類.佐々木猛智・伊藤泰弘(編)東大古生物学―化石からみる生命史.p.277-291.東海大学出版会.