中世の四国辺路と宿 ―四国八十八か所の前史をめぐる仮説―【CultureClub】

歴史担当 長谷川賢二

四国遍路は、弘法大師空海ゆかりとされる札所八十八か所をたどる巡礼として有名です。しかし、成立過程には少なからぬ謎があります。その一つが、札所を巡拝(じゅんぱい)する仕組みがなぜ現れたのかということです。四国遍路に先行して12世紀に成立していた西国三十三所巡礼がモデルでしょうが、四国遍路の前身である中世の四国辺路(へち)の修行にも源流があったと考えることができます。以下ではこのことについて、述べてみます。

山伏による四国辺路の修行

八十八か所巡礼として四国遍路が確立したのは江戸時代です。遍路という表記もまたこの時代に現れます(ただし、徧礼(へんろ)や辺路といった表記もありました)。その前提には、平安時代における聖(ひじり)による四国辺地(へち)という過酷な海岸巡りの修行、中世の山伏による四国辺路の修行がありました。

さて、中世の四国辺路に関する史料には、京都市の醍醐寺文書(だいごじもんじょ)のうちの「仏名院所司目安案(ぶつみょういんしょしめやすあん)」、神奈川県愛川町(あいかわちょう)の八菅(はすげ)神社の碑伝(ひで)(山伏が入峰(にゅうほう)修行の証としてたてる標柱(ひょうちゅう))の銘があり、ともに13世紀のものです。これらにより、四国辺路は、近畿地方の大峰(おおみね)・葛城山(かつらぎさん)系けいや熊野での山岳修行とともに行われており、山伏の修行体系に組み込まれていたことが分かります。また、前者によれば、西国三十三所巡礼とセットになっています。

四国辺路の実態については、「路」という文字が示すように、修行の経路や作法が定まっていたとみてよいでしょう。また、神山町勧善寺(かんぜんじ)所蔵の14世紀の大般若経(だいはんにゃきょう)に「海岸大辺路」とあることから、平安時代以来の海岸巡りの修行が継続していたとみられます。

札所の原形としての宿

山伏による四国辺路が山岳修行と並列的なもので、経路や作法が定まったものであったと考えると、巡り方について考えてみる必要があります。

ここで、大峰・葛城山系をはじめとする、山伏の行場(ぎょうば)となっていた各地の霊山(れいざん)に見られた「宿(しゅく)」という場に注目してみます。宿とは、山中における仏神(ぶっしん)の居所(いどころ)、行場としての峰、滝、川、洞窟などのことで、寺社が整備されている場合もありました。修行ルートの固定化の中で定着した、いわば通過ポイントです。

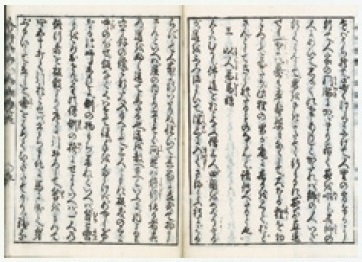

図1 四国を巡る僧についての説話(考訂今昔物語 和朝部〔当館蔵〕より)

平安時代の説話集『今昔物語』を簡略にまとめた江戸時代の史料。四国辺地を巡る僧(聖)の話をもとにした 「人をもって馬と為する語こと」 が掲載されています。

図2 太龍寺の参詣道 「かも道」 (阿南市提供)

丁石が残る南北朝時代の道。この頃には多くの参詣者があったことを物語りますが、札所巡礼としての四国遍路は未成立と考えられます。

これを踏まえると、四国辺路においても、長い行程の中で、一定の区切りとして、また修行場として、宿が設定されていたと想定できます。海岸巡りの修行ゆえ、宿の位置は、四国外周の海岸部及びそれに近い内陸と考えられます。当時著名であった、焼山寺(しょうさんじ)や鶴林寺(かくりんじ)、太龍寺(たいりゅうじ)などといった、後に札所となる霊場が含まれていた可能性もあります。このような宿こそが札所の原形であり、宿を経ながら移動する修行形態が札所巡拝のもとになっていると考えるのは自然なことといえるでしょう。

辺路の再編から八十八か所へ

戦国末期、四国辺路は山伏の修行から、俗人(ぞくじん)をも含む旅へと転換しつつありました。海岸巡りがそのまま継続したとは考えにくく、それに準拠しつつも、安全性の高い内陸寄りの経路を含む巡礼へと再編されていくのでしょう。

これに伴って札所が配置されるようになったとみられます。16世紀後半の愛媛県松山市の石手寺刻板(いしてじこくばん)に、薬師堂を「札所本堂」とする記載があることから、この頃、札所が現れつつあったといえます。一方、17世紀初頭、徳島藩祖・蜂須賀家政(はちすかいえまさ)が阿波国内の主要街道沿いに設定した駅路寺(えきろじ)は、「辺路之輩(へんろのやから)」の保護を目的の一つとしており、街道が辺路の通行路になっていたことが分かります。また、後の札所や遍路道と対応しない立地の寺院を含んでいました。したがって、経路や札所が変動しながら、最終的に八十八か所巡礼としての四国遍路に至ると考えられます。

![図3 中世の山伏(七十一番職人歌合[当館蔵]より)](/fs/4/9/0/4/_/n104_002_03.jpg)

図3 中世の山伏(七十一番職人歌合[当館蔵]より)

![図 4 江戸時代の遍路の姿(四国徧礼(へんろ)道指(みちしるべ)南増補大成[当館蔵]より)](/fs/4/9/0/6/_/n104_002_04.jpg)

図 4 江戸時代の遍路の姿(四国徧礼(へんろ)道指(みちしるべ)南増補大成[当館蔵]より)

以上、中世における山伏の修行の特質に注目して、四国遍路における札所巡拝という形態の源流と再編の流れを推論してみました。この考え方の当否は、今後の研究のなかで明らかになっていくことと思います。