大西覚用の熊野参詣と16世紀の政治情勢【情報ボックス】

歴史担当 長谷川賢二

大西覚用(おおにしかくよう)(生年不明~1578)は、戦国時代に白地城(はくちじょう)(三好市)(図1)の城主として、阿波・讃岐・伊予・土佐国境付近に勢力を誇りました。天正(てんしょう)4~6年(1576~78)、土佐から進攻してきた長宗我部(ちょうそかべ)勢と阿波の三好勢の間で揺れ動いたことが知られていますが、この時期を除くと実像はほとんど分かっていません。

図1 白地城址の石碑

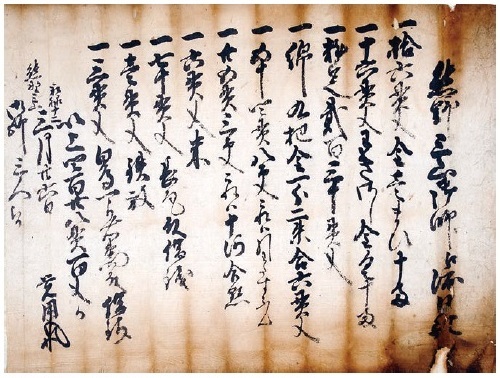

そうした中で、吉野川市鴨島町の仙光寺文書(せんこうじもんじょ)(当館保管)のうちの一つ「熊野三山御師(くまのさんざんおし)え渡日記(わたすにっき) 」(図2)は、天正年間以前の覚用の動向が分かる資料として貴重です。この文書には、永禄12年(1569)に覚用が熊野三山(和歌山県の熊野本宮大社(くまのほんぐうたいしゃ)・速玉(はやたま)大社・那智(なち)大社)の御師に渡した費用が書かれています。御師は熊野にいて祈祷(きとう)や宿泊の世話をした宗教者です。また、信者(檀那(だんな))である覚用と御師の間を取り結んだのは、仙光寺の前身寺院に拠点を持った山伏(やまぶし)である十川(そがわ)(十河(そがわ))先達(せんだち)です。山伏は大和の大峰山(おおみねさん)系など各地の山岳霊場で修行したり、檀那を引率したりすることから、様々な情報に通じていたと考えられています。このときの参詣(さんけい)が、覚用自身によるものであったのか、それとも先達による代参(だいさん)であったかは分かりませんが、覚用が広域的な信仰と情報のネットワークに連なっていたことは間違いありません。

図2 熊野三山御師え渡日記(仙光寺文書のうち)

ところで、永禄12年の熊野参詣は偶然なのでしょうか。当時の畿内政治情勢に目を向けると、混沌とした様子が知られます。永禄7年、三好氏権力の絶頂期をもたらした三好長慶(ながよし)が病死した後、権力を継承した三好義継(よしつぐ)と三好三人衆、松永久秀(まつながひさひで)は一枚岩ではなく、分裂と混乱が続きました。永禄11年2月、篠原長房(しのはらながふさ)や三人衆が擁立(ようりつ)した足利義栄(あしかがよしひで)(阿波公方初代足利義冬(よしふゆ)の子)が将軍に就くものの、10月には織田信長に擁立され、義継や久秀と結んだ足利義昭(よしあき)が将軍に就任するというめまぐるしさは、その例といえます。こうした情勢は阿波にもかかわることはいうまでもありません。したがって、永禄12年の参詣は単に信仰によるものではなく、覚用が自ら、あるいは代参であれば先達を介して、政治情勢を把握し針路を定めるためのものでもあったと考えることができそうです。