Q.「太布(たふ)」ってどんなものですか?最近文化財指定になるという話を聞いたのですが・・・【レファレンスQandA】

民俗担当 磯本宏紀

「太布(たふ)」は、古くから作られ、使われてきたとされる布の一種で、図1のようなものです。固く丈夫(じょうぶ)な生地(きじ)で、主に仕事着など日常的な衣類に使われていたようです。現在の日常生活では、綿(めん)、化繊(かせん)、毛、絹(きぬ)等が衣類や布に主に使われていますが、太布はコウゾ(楮)やカジノキ(穀)の樹皮(じゅひ) を材料にしています。コウゾと言えば和紙の材料としても知られています。でも、これを糸にし、さらに織物(おりもの)にしていく技術は全国的にも他に例のないものです。

図1 太布(当館蔵)

新聞報道等でも報じられていますが、太布を製造する技術が国の重要無形民俗文化財に指定されるようです。この技術をもつ団体は、那賀町木頭地区の阿波太布製造技法保存伝承会です。すでに1984(昭和59)年8月に同団体による「阿波太布製造技法」が徳島県指定無形文化財(工芸技術)となっていました。それが今度は「阿波の太布製造技術」として国の重要無形民俗文化財に指定されます。

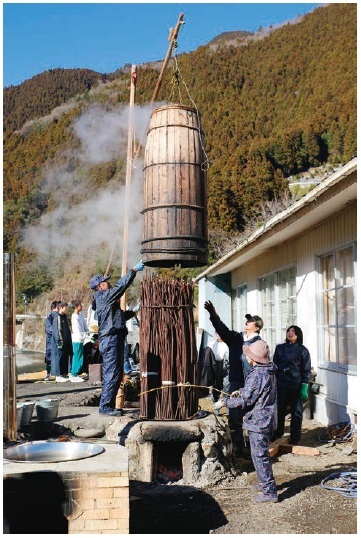

ところで、太布ができあがるまでには多くの工程があります。まず、初夏からコウゾを栽培(さいばい)する畑の除草(じょそう)等の作業を続け、育ったコウゾを刈(か)り取るのは寒い1月ころです。刈り取ったコウゾを大きな釜(かま)と桶(おけ)を使って蒸(む)し(図2)、蒸してやわらかくなった樹皮をむきます。さらにこの皮を煮にこんであく抜きし、槌(つち)でたたき、籾殻(もみがら)をまぶして踏(ふ)んだ後、川で流水につけて鬼皮(おにがわ)を取ります(図3)。川からあげた後は、長期間寒中の屋外で陰(かげ)干しします。次に、こうしてできた繊維(せんい) を細かく裂(さ)いて細い糸にするという、難しく、根気のいる屋内での作業が続きます。ようやくできた糸を使い、地機(ぢばた)で織り上げて図1のような布になります。

図2 那賀町木頭地区で行われるコウゾ蒸しの作業(2015年1月撮影)

図3 コウゾ蒸し後に流水につける(2015年1月撮影)