徳島県勝浦町で発見された竜脚類恐竜の歯化石【CultureClub】

地学担当 辻野泰之

2016年7月3日、徳島県阿南市在住の化石愛好家の田上浩久(たがみひろひさ)さんと田上竜熙(たがみりゅうき)さん(当時:中学2年生14才)の親子によって、徳島県勝浦町から竜脚類恐竜(りゅうきゃくるいきょうりゅう)の歯が発見されました(図1)。

徳島県では、同町で1994年に植物食恐竜のイグアノドン類の歯化石(はかせき)が発見されて以来、22年ぶりの恐竜化石の発見になりました。

図1 徳島県勝浦町から産出した竜脚類ティタノサウルス形類の歯化石

この恐竜化石発見については、テレビや新聞等の多くのマスコミでも取り上げられましたが、ここでより詳(くわ)しく紹介したいと思います。

1. 発見された地層とその時代

徳島県勝浦町周辺には、物部川層群(ものべがわそうぐん)と呼ばれる前期白亜紀(オーテリビアン期~アルビアン期:約1億3400万年~約1億年前)の地層が分布しています。この地層の一部には、湖や河川または、汽水域(淡水と海水が混ざる干潟(ひがた)のような環境)でできた地層(立川層(たつかわそう))があり、その周辺に生きていた淡水生の貝やシダ・裸子植物などの化石が発見されます。

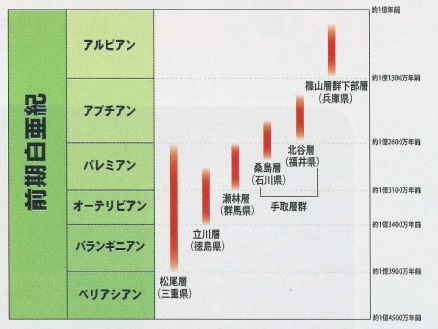

今回発見された竜脚類の歯化石は、この立川層から産出しました。立川層からは、地層の時代を特定できる示準化石(しじゅんかせき)(アンモナイトや放散虫(ほうさんちゅう)など)は、産出せず、正確な地層の時代は不明です。しかし、立川層よりも、ひとつ新しい時代の地層である下部羽ノ浦層(はのうらそう)からは、前期白亜紀前期バレミアン期(約1億3100万年~約1億2900万年前)のアンモナイトが産出します。そのため、今回、竜脚類恐竜化石を産出した立川層は、少なくともそれより古い時代であるオーテリビアン期~前期バレミアン期(約1億3400万年~約1億2900万年前)の間の時代にできたものと推測されます(図2)。

図 2 日本の竜脚類恐竜化石の産出時代 ※ Saegusa and Tomida (2011)や柴田ほか(2017)を参考に作成

2. 発見された竜脚類恐竜とは?

竜脚類は、長い首と尾をもち、大きなもので30メートルを超える植物食の恐竜のグループです。巨大な竜脚類は、ジュラ紀に繁栄しましたが、ジュラ紀と白亜紀の境界付近で数が減り、白亜紀の竜脚類はティタノサウルス形類と呼ばれるグループが主流となります。

今回勝浦町で発見された竜脚類の歯化石も、ティタノサウルス形類に含まれると思われます(図3)。

図 3 ティタノサウルス形類の生体復元図(イラスト:湯浅絵美)

3. 日本で発見されている白亜紀竜脚類化石

日本では、地殻変動(ちかくへんどう)が多い地域ということもあり、1970年代初めまで恐竜化石の発見は、期待されていませんでした。1978年に岩手県で恐竜化石が発見されたことを皮切りに、その後、日本の多くの地域で恐竜化石が発見されるようになりました。現在、17道県から恐竜化石が発見されています(図4)。そのうち、竜脚類恐竜の化石が発見されているのは、今回の徳島県勝浦町の例を含めて10県(11カ所)です。その中でも勝浦町で発見された竜脚類は、1996年に三重県鳥羽市で発見された竜脚類恐竜“鳥羽竜(とばりゅう)”とほぼ同時代のもので、国内で発見されている竜脚類化石の中でも、古い時代の地層から発見されたものです。

図 4 日本の恐竜化石産地※(恐竜化石産出のデータは、2017 年 4 月 現在)

4. この発見の意義

日本の恐竜化石の産出地は、中央構造線(ちゅうおうこうぞうせん)と呼ばれる西南日本の地質を南北に分断する断層帯の北側に集中しています。地質的に中央構造線より北側を内帯(ないたい)と呼び、南側を外帯(がいたい)と呼びます。

恐竜が生きていた中生代は、日本海は存在せず、日本列島はアジア大陸の東縁にありました。中央構造線より北側の内帯は、アジア大陸に近いため、陸地で堆積(たいせき)した地層(陸成層(りくせいそう))が多く分布しています。陸域で生息していた恐竜は、陸成層で見つかるのが一般的です。そのため、陸成層が広く分布する手取層群(てとりそうぐん)や篠山層群(ささやまそうぐん)からは、多くの恐竜化石が発見されています。

一方、中央構造線より南側の外帯は、海で堆積した地層(海成層(かいせいそう))が多く、陸成層が少ないのが特徴です。そのため、中央構造線より南側(外帯)の地層からの恐竜化石の産出は稀(まれ)です。

中央構造線は、白亜紀当時から活発に断層運動をしており、中央構造線より南側(外帯)の地層は、現在の位置よりも数百キロ以上、南方にあったと推定されています(図5)。そのため、徳島県勝浦町産の恐竜化石は、国内で見つかる恐竜の中でも南方に生息していた恐竜の生物相を知る上で重要と言えます。

図5 約1 億3000万年前の日本列島※(図は平 朝彦(1990)岩波新書「日本列島の誕生」の掲載図に加筆)

5. おわりに

勝浦町から発見されている恐竜化石は、イグアノドン類とティタノサウルス形類といういずれも植物食恐竜です。これらの植物食恐竜の周りには、彼らをエサにする肉食恐竜もいたと考えられます。勝浦町の白亜紀の地層には、そのような肉食恐竜やその他の脊椎動物(せきついどうぶつ)の化石が含まれていても、おかしくありません。今後、徳島県の白亜紀の地層から、さらに多くの貴重な化石の発見が、期待できます。