徳島の縄文時代は、どこまで明らかになっているのか【CultureClub】

館長 湯浅利彦

皆さんは「縄文時代(じょうもんじだい)」と聞いてどんなイメージを持つでしょうか。自然のなかで狩猟(しゅりょう)・採集(さいしゅう)を生業とした縄文人に、近年は「エコな生き方」という文明批判を含めたイメージもあります。徳島において、縄文時代のことはどこまでわかっているのでしょうか。たどってみたいと思います。

1 どのように発見されたか

「縄文時代」や「縄文人」という呼び方が現在定着しています。そのもとは、アメリカ人動物学者モースによる1877(明治10)年の大森貝塚の発見にあります。彼の「cord marked pottery」という表現を「縄紋(じょうもん)土器」と訳したのが最初です。江戸時代から石器や土器に関心を持つ伝統も近代的学問の装(よそお)いとなって、日本人起源とともに研究されました。当時は「石器時代」と呼ばれ、その主役をアイヌ民族などに求めて様々な学説が唱(とな)えられ、貝塚などの発掘(はっくつ)も相次ぎました。

徳島でも明治後半期に、鳥居龍蔵(とりいりゅうぞう)(1870~1953)や笠井新也(かさいしんや)(1884~1956)などが、石器の情報を集め、地名にアイヌ語の痕跡(こんせき)を探すなどの研究をしていました。

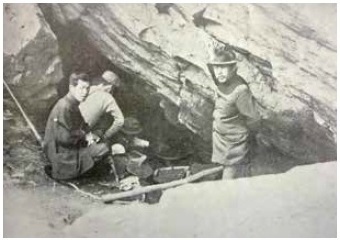

大正期には海外調査を中心としていた鳥居が、アイヌ(縄文)式と弥生式の土器や石器に着目して日本人成立論に一石を投じた『有史以前の日本』がベストセラーとなりました。東京帝国大学の助教授となった鳥居が1922(大正11)年、帰郷して城山貝塚(しろやまかいづか)を発見し、発掘しました。岩陰(いわかげ)や洞窟(どうくつ)の貝塚からは縄文人骨をはじめ縄文・弥生(やよい)の土器なども発見されました。この調査に参加した森敬介(もりけいすけ)(1888~1947)らはその後、精力的に石器時代の調査を行います。1925(大正14)年、佐古(さこ)配水場工事で三谷遺跡(みたにいせき)を発見、縄文土器や丸木船が話題になります。

図1 城山貝塚調査中の鳥居龍蔵(同文社 1923『教育画報』16 巻 5 号所載)

この頃までは、縄文・弥生の時間的前後関係は曖昧(あいまい)でしたが、昭和に入り縄文土器・弥生土器の編年が確立し、縄文式文化時代、弥生式文化時代と呼ばれるようになります。

太平洋戦争後、全国では遺跡の発掘も進み資料は増大していきますが、徳島では発見も少なく、1964(昭和39)年の『徳島県史』にはわずか6ヶ所しか記載がありません。しかしその後1965(昭和40)~1988(昭和63)年には徳島県博物館、同志社大学、徳島県教育委員会、徳島市教育委員会によって、那賀町古屋(ふるや) 、東みよし町加茂谷(かもだに)川の岩陰遺跡や鳴門市森崎貝塚、吉野川市東禅寺(とうぜんじ) 、徳島市庄(しょう)・名東(みょうどう)、東みよし町稲持(いなもち)の各遺跡などが調査され、研究の基礎資料となりました。当館の常設展示はこの頃までの資料をもとに構成されています。

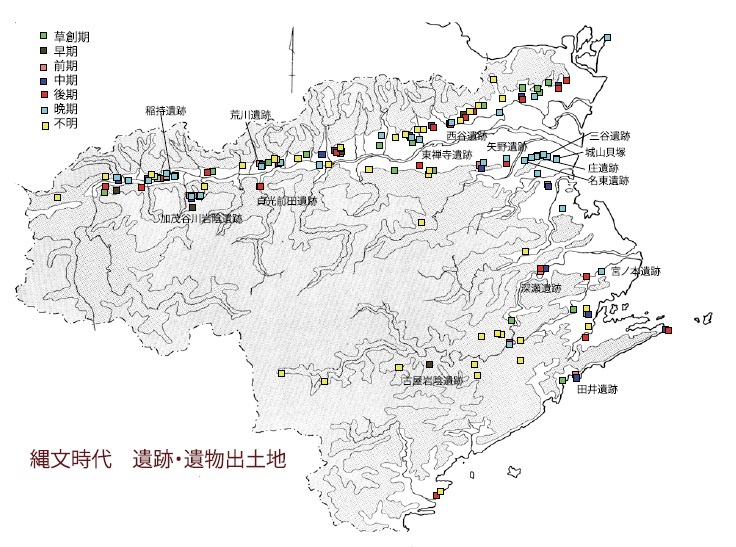

全国的に平成期前半は発掘調査のピークで、青森県三内丸山(さんないまるやま)遺跡などによって「豊かな狩猟採集民・縄文人」がイメージされていきました。1989(平成元)年、大規模開発の対応に財団法人徳島県埋蔵文化財センターが設立され、高速道路などの発掘調査により、各時代とも爆発的に資料が増加しました。縄文時代の遺跡も広範囲に、深い地層まで確認が進み、徳島市矢野(やの)、美馬市荒川(あらかわ)、つるぎ町貞光前田(さだみつまえだ) 、阿波市西谷(にしたに)、美波町田井(たい)、阿南市宮(みや)ノ本もと・深瀬(ふかせ)などの各遺跡が発見され、大量の遺物と遺構(いこう)の状況が少しわかってきました。市町村資料も徳島市三谷遺跡、鳴門市檜寺前谷(ひのきてらまえだに)川遺跡などが貴重です。現在、県内の遺跡・遺物出土地は135ヶ所に増えました。

2 何が明らかになったのか

縄文時代は草創期・早期・前期・中期・後期・晩期と、土器の型式をもとに分けられます。相対的な前後関係を基本に、炭素14年代法など理化学的な分析で絶対年代が与えられます。日本列島で最古の土器は氷河期終わりころの約1万6000年前とも言われ、これ以降を縄文時代と呼びます。気候は温暖化に向かい、海水面が上昇する「縄文海進」がおこります。やがて河川の運ぶ土砂で平野(沖積地)が広がります。

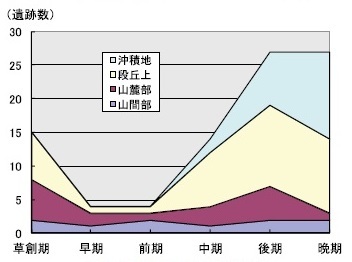

徳島は、草創期の土器は出土していません。この時期に特有な有舌尖頭器(ゆうぜつせんとうき)という小型の槍(やり)先が約20ヶ所で出土するだけです。早期以降、遺跡は増え、後期前半と晩期後半には遺跡数・出土量とも多いのですが、他の時期はあまり多いとは言えません。遺跡立地の傾向を見ると、前期までは山間部や山麓(さんろく)、段丘(だんきゅう)上が主流で、中期以降、沖積(ちゅうせき)地に登場し始め、やがて主流になっていきます。縄文海進やその後の陸地化が影響していると考えられます。

住居跡と見られる遺構は62ヶ所。岩陰が8ヶ所、竪穴が54軒です。後期初めの矢野遺跡や晩期後半の宮ノ本遺跡は多数の竪穴(たてあな)建物がみつかっていますが、他は単独か、2軒程度しかみつかっていません。

石器は狩猟・漁労(ぎょろう)・採集の道具として、また道具を作る工具として、石質を選びながら、目的に応じて作られています。石器の組みあわせによって暮らしの特徴がわかります。後期前半期に漁網の錘(おもり)が多くみられ、晩期には土を掘る石鍬(いしぐわ)や、収穫用の石器が増えるなど、暮らしの変化が読み取れ、農耕社会への準備が整いつつあるように思えます。石材は徳島にないものもあり、人とモノの交流があったことがわかります。徳島産の石棒(せきぼう)が近畿・中国・四国に広がっていったという研究もあります。

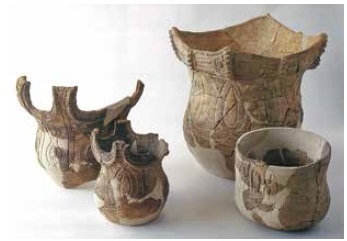

図 2 矢野遺跡縄文土器(徳島県立埋蔵文化財総合センター蔵)

図 3 縄文時代の遺跡数と立地

図 4 縄文時代の遺跡分布

徳島の縄文時代は、蓄積されてきた資料をどのように読み解いていくか、研究の進展が楽しみな状況となっています。