辰砂が宿る岩石 若杉山遺跡発掘資料【館蔵品紹介】

考古・保存科学担当 植地岳彦

阿南市の若杉山遺跡(わかすぎやまいせき)は、弥生(やよい)時代終末期から古墳(こふん)時代初頭に、硫化水銀(りゅうかすいぎん)からなる鉱物、辰砂(しんしゃ)を採さい掘くつし、それを原料として水銀朱(しゅ)と呼ばれる赤色粉末を生産していた遺跡(いせき)です。徳島県博物館が1984年から1987年に行った発掘(はっくつ)調査では、辰砂の採掘や水銀朱の生産に使用した弥生時代の石器や土器が出土したほか、「辰砂原石」とされる岩石が出土したと報告されています。その大半は未調査のまま博物館に保存されていたのですが、2017年度の中学生の職場体験「考古資料の整理」を機に、若杉山遺跡発掘資料、特に「辰砂原石」とのメモがある資料約300点を対象として、整理と保存科学的な調査を開始しました。

拡大観察やエックス線透過撮影(とうかさつえい)、蛍光(けいこう)エックス線分析で調査した結果、辰砂が付着する岩石(母岩(ぼがん))を2017年9月時点で18点確認しました。17点は3次調査のD-8区、1点は2次調査のA-4区からの出土です。D-8区は、遺構(いこう)として5つの土杭(どこう)を検出、遺物は半球状のくぼみが3カ所ある石臼(いしうす)、石杵(いしぎね)、勾玉(まがたま)、弥生土器などが出土していることから、辰砂から水銀朱を作り出す作業場の一つではないかと考えられています。A-4区は水銀朱付着の土器片が30点以上出土した調査区です。

図 1 若杉山遺跡 3 次調査 D-8 区の調査時の様子

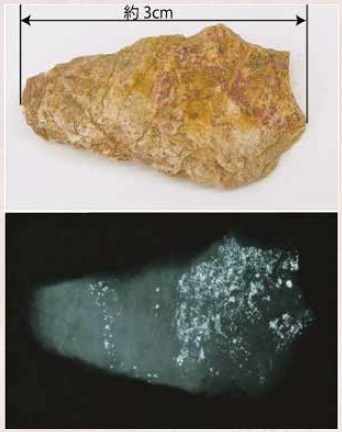

図 2 辰砂が付着する岩石。最大のもの(右上)で長辺 6.7cm、厚み 3.2cm。

図 3 母岩表面に見える赤い部分が辰砂(上)。エックス線写真では、辰砂は白い点として見える。上の写真では赤色が見られない部分にも辰砂があることが確認できた(下)。

母岩の大きさは最大のもので長辺6.7cm・厚み約3cmで、長辺3cm以下の破片が半数を占めます。材質的な特徴としては、①カルシウムを強く検出するもの、②ケイ素を強く検出するもの、③同一母岩内でカルシウムとケイ素の両方を強く検出するものの3種類が存在することを確認しました。辰砂の採掘場所が複数あった可能性もあります。

残念ながら今回の調査対象資料は、出土状況の詳細が記録されておらず、遺構や遺物との関係を言及することは困難ですが、遺跡の全体像を考える上で大変重要な資料といえます。

博物館には未調査の「辰砂原石」がまだ数多く残っていますので、調査を継続し、若杉山遺跡の実像に迫っていきたいと考えています。