Q.正月に神棚などに祀る神宮大麻とは何ですか?【レファレンスQandA】

民俗担当 庄武憲子

神宮大麻(じんぐうたいま)とはあまり聞き慣れないものですが、三重(みえ)県伊勢(いせ)市に鎮座(ちんざ)する伊勢神宮(いせじんぐう)のお神札(ふだ)で、正月を迎える前に日本全国の神社を通して配られています(図1)。

図1 神宮大麻(当館蔵)

大麻は古くは「おおぬさ」と読み、捧(ささ)げ物やお祓(はら)いに用いる祭具(さいぐ)とされています。明治4年(1871)の神宮制度改革期に神宮大麻「じんぐうたいま」と音読みするよう改称し、皆が朝夕敬拝(けいはい)できるように神宮から全国各地に頒布(はんぷ)するようにしたそうです。

家々では正月を迎えるにあたって、神棚(かみだな)にこの伊勢神宮のお神札と氏神(うじがみ)のお神札をお祀(まつ)りし、1年の幸福を祈ってきました。徳島県内では、床の間や神棚に神宮大麻と氏神のお神札を祀り、新しい1年を迎える家庭が現在でも多く見られます(図2)。

図2 美波町赤松での正月の床の間。右に神宮大麻、左に氏神のお神札が祀られている(2012 年 1 月撮影)。

ところでこの神宮大麻、神宮制度改革前は、伊勢の御師(おんし)と言う人達によって各地に配られていました。御師が徳島県内を訪れていた痕跡(こんせき)は、いろいろな所に残っています。

たとえば、江戸時代後期に名西(みょうざい)郡石井(いしい)町の藍作(あいさく)の豪農(ごうのう)によって書かれた『加登屋(かどや)日記』には、文政(ぶんせい)5、6年(1822、1823)に「伊勢御師笠井太夫」が滞在した記録があります。また、つるぎ町半田の商人による『兵助(ひょうすけ)日記』には、明和(めいわ)3年(1766)に「伊勢内宮御師宇津保太夫」が庄屋後見宅(しょうやこうけんたく)を訪れた事、文化(ぶんか)13年(1816)には「伊勢山田御師堤正親」が見廻(みまわ)りに来た記事などがみえます。

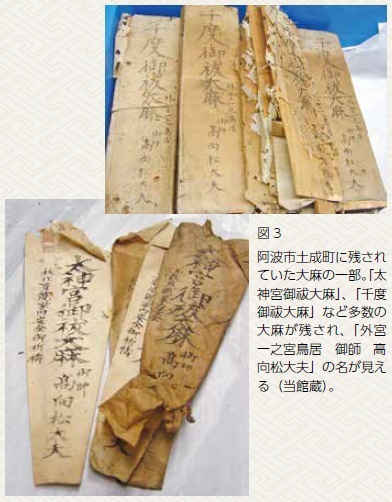

また、阿波(あわ)市土成(どなり)町の家に残されていたお神札には、「外宮一ノ鳥居御師高向松大夫」と記されたものが多数あり(図3)、長年にわたってこの祓銘(はらいめい)を持つ御師がお神札を頒布していた事が推察できます。

正月、初詣(はつもうで)に行った際などにお神札について考えてみるのも一興(いっきょう)かと思います。

図 3阿波市土成町に残されていた大麻の一部。「太神宮御祓大麻」、「千度御祓大麻」など多数の大麻が残され、「外宮一之宮鳥居 御師 高

向松大夫」の名が見える(当館蔵)。