阿波の土柱【野外博物館】

地学担当 中尾賢一

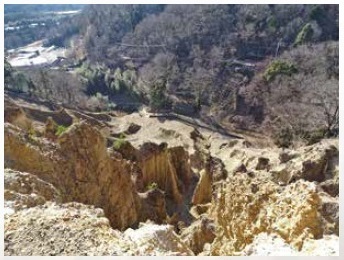

国指定天然記念物「阿波の土柱(どちゅう)」(以下、土柱:図1)は、100万年ほど前に阿讃(あさん)山地の扇状地(せんじょうち)に厚くたまった地層(土柱層)からできています。土柱は深い雨裂(うれつ)が多数発達する、典型的な悪地地形(あくちちけい)です。また、地質学的にも興味深い場所で、「日本の地質百選」にも選ばれています。今回は、土柱に関する2つのトピックスを解説します。

図1 正面からみた土柱

九州からの火山灰

土柱の一部に、厚さ20cmほどの白っぽい火山灰(土柱火山灰)が挟(はさ)まれています(図2)。これは、近畿・北陸・関東に分布する「猪牟田(ししむた)ピンク火山灰」と同じもので、大分県九重山地(くじゅうさんち)北部の猪牟田カルデラから約100万年前に噴出した火山灰と考えられています。この火山灰と同時に噴出した火砕流堆積物(かさいりゅうたいせきぶつ)は、景勝地(けいしょうち)として有名な耶馬溪(やばけい)(大分県中津市)の一部を作っています。

図 2 土柱の中にみられる土柱火山灰(=猪牟田ピンク火山灰:矢印)

西向き斜面に集中する悪地地形

土柱層の悪地地形は西向き斜面に集中することが古くから知られていました。こうなる理由として、過去にいくつかの説がありましたが、それぞれ難点がありました。またよく見ると、悪地地形に限らず、土柱層の露頭(ろとう)の大半は西向き斜面に集中しています。

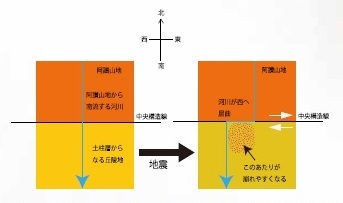

この一見不思議な現象は、最近になって、中央構造線の動きに関係しているという説が提唱(ていしょう)されています。中央構造線の動きは、主に東西方向の右横ずれです。ある時期に中央構造線が動くと、阿讃山地から南流(なんりゅう)する河川は中央構造線に沿って西に屈曲します。その後も河川が継続的(けいぞくてき)に南流すると河川の左岸(西向き斜面)は侵食力が選択的(せんたくてき)に強く働き、崩れやすくなり、大規模な露頭の形成につながると考えられます(図3)。現在の知見(ちけん)と照らして、これが最も自然で無理のない説明でしょう。

図3 中央構造線の動きと河川の屈曲、地層の崩れやすさの関係

図 4 上から見た土柱

土柱は手軽に行ける場所なので、散歩を兼ねて行かれてはどうでしょうか。