『光格上皇修学院御幸儀仗図』について-主題と筆者をしらべたのはだれか―【CultureClub】

美術工芸担当 大橋俊雄

はじめに

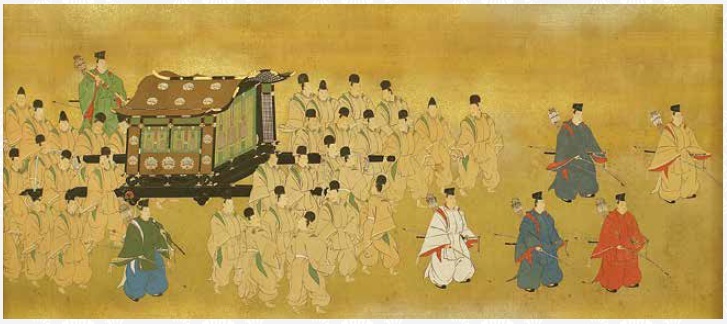

当館の保管する『光格上皇修学院御幸儀仗図(こうかくじょうこうしゅがくいんご こうぎじょうず)』は、文政(ぶんせい)7年(1824)9月に、光格上皇が京の修学院に御幸されたおりの行列を描いた3巻の巻物です(以下、『図巻(ずかん)』と呼びます。図1)。徳島藩主蜂須賀家(はちすかけ)の伝来品(でんらいひん)とされ、藩絵師(はんえし)の渡辺広輝(わたなべひろてる)(1778-1838)が制作したといわれています。

図1 『光格上皇修学院御幸儀仗図』中巻(部分) 徳島県立博物館蔵

『図巻』には、箱書(はこがき)、標題(ひょうだい)、詞書(ことばがき)、奥書(おくがき)といった絵巻物(えまきもの)にそなわる文字情報がなく、いつ、だれが、なにを描いたのか直接しる手だてがありません。さきにのべた主題と筆者も、昭和46年(1971)に徳島大学教授の河野太郎(かわのたろう)氏(1907-2000)がしらべた結果です。

このコーナーでは、河野氏が主題と筆者を指摘したいきさつをたどります。氏は、主題や筆者についての考証(こうしょう)を文章にまとめながら、それを公(おおやけ)にしなかったようです。そのため時間の経過とともに、だれが最初に説(と)きだしたのかわからなくなっていました。

1.図巻の概要

『図巻』の主役である光格上皇(1771-1840) は、在位(ざいい)中、すたれていた朝儀(ちょうぎ)を再興(さいこう)したことでしられています。天明(てんめい)の大火(たいか)で内裏(だいり)がやけると、幕府に働きかけて復古様式(ふっこようしき)で再建をはたしました。御幸の目的地は、17世紀に後水尾(ごみずのお)上皇が比叡山麓(ひえいさんろく)にいとなんだ修学院です。下御茶屋(しものおちゃや)、中(なかの)御茶屋、上(かみの)御茶屋からなり、光格上皇が御幸されるにさきだち幕府の手で修復されました。

『図巻』はたて39.5センチ、よこは3巻あわせると34メートル弱あり、行列の人数は1,027名、見物人は49名です。上巻(じょうかん)には見物人と武家、中(ちゅう)巻には公卿(くぎょう)と玉輿(ぎょくよ) 、下(げ)巻には殿上人(てんじょうびと)が描かれています。本来の順序とことなり、玉輿の一行(いっこう)よりまえに武家、うしろに殿上人がきますが、2つの場面はあとで入れかえられたようです。絹地(きぬじ)にあざやかな彩色(さいしき)で描かれ、余白(よはく)には金泥(きんでい)がぬられ、金砂子(きんすなご)がまかれています。装丁(そうてい)のおもな部分と二重箱(にじゅうばこ)はもとのままです。

かつて個人が所有し、昭和47年(1972)に徳島県の有形(ゆうけい)文化財(絵画(かいが))に指定されました。その後、持ち主の遺族から県に寄贈(きぞう)されました。

2.『弘文荘待賈古書目』の記載

近世(きんせい)以前の『図巻』の伝来は、蜂須賀家の蔵帳(くらちょう)が未公開なこともありさだかでありません。

東京都文京区(ぶんきょうく)に、反町茂雄(そりまちしげお)氏(1901-1991)という著名な古書籍商(こしょせきしょう)がいました。『図巻』は、昭和46年(1971)1月に刊行(かんこう)された反町氏の販売目録『弘文荘待賈古書目(こうぶんそうたいかこしょもく)』第38号(以下、『古書目』と呼びます)にのせられ、はじめて世にあらわれました(図2)。

図2 『弘文荘待賈古書目』第 38 号 徳島県立図書館蔵

『古書目』の解説によると、『図巻』は主題がわからないため、『観楓御幸行列(かんぷうぎょうこうぎょうれつ)図巻』とかりに名づけられました。行列は天皇または上皇の御幸であり、紅葉(もみぢ)にかかわる慶事(けいじ)とおもわれ、筆者は高貴(こうき)をはばかって名をふせたらしく不明とあります。また蜂須賀家旧蔵(きゅうぞう)とのべています。時代をすこしはやい寛政(かんせい)(1789-1801)ごろとみており、この年代のずれが、いつ、だれの御幸なのか比定(ひてい)をむずかしくしたようです。

『古書目』の記述は、近代における『図巻』の最初の観察記録といえます。文字が書かれていないため、反町氏は画面をたんねんに追いました。しかし主題と筆者はついにつかめませんでした。

3.河野氏の考証

『図巻』には、まえの持ち主からひきつがれた書類がのこります。それらを検討すると、弘文荘から売りだされたあと『図巻』がどうなったのかが推(お)しはかれます。

『図巻』はまもなく徳島県鳴門市の個人が入手しました。そして昭和46年(1971)9月に、県の文化財専門委員であった河野氏が『調査書』を作成しました。そのコピーをみると、名称、所有者、由来、日付、調査者などの欄があり、今日いわれている主題と筆者が、氏によってすでに書きこまれています。

河野氏はおなじころ、『光格上皇修学院御幸儀仗図三巻について』(以下、『三巻』)と『光格上皇修学院御幸儀仗図三巻参考資料』(以下、『参考資料』)をまとめました(図3)。『三巻』では『調査書』の内容をくわしく説明しています。『参考資料』では『三巻』で引いた文献のコピーをあつめています。

図3 『光格上皇修学院御幸儀仗図三巻について』(右)と『光格上皇修学院御幸儀仗図三巻参考資料』(左)

『三巻』は手書き文のコピーです。題名はありますが名前や日付、奥付(おくづけ)はありません。ほかの自筆原稿(じひつげんこう)とくらべることで、はじめて河野氏が書いたと推定されます。名前がないのは、原本が指定にむけてつくられた内部資料であり、『調査書』に付ふ されたためかと思われます。

翌47年(1972)2月には文化財専門委員会がひらかれました。この会では、『調査書』にもとづいて審議(しんぎ)がおこなわれました。『三巻』と『参考資料』が配布されたかまではわかりません。3月には『図巻』が文化財に指定されました。

4.主題・筆者の根拠

『図巻』の主題と筆者のてがかりは、『三巻』によると広輝の弟子・守住貫魚(もりずみつらな) (1809-1892)の伝記にあります。もと藩絵師だった貫魚は、明治時代に徳島から大阪に移りました。そして展覧会で賞をもらい、皇居(こうきょ)の宮殿(きゅうでん)に絵筆(えふで)をとり、帝室技芸員(ていしつぎげいいん)になりました。有名人だったので生前(せいぜん)から伝記がひろまりました。

伝記によると、貫魚は文政(ぶんせい)7年(1824)に、師命(しめい)により「光格天皇修学院ニ幸(こう)スル儀仗三巻」を補写(ほしゃ)したとあります。河野氏は、それが『観楓御幸行列図巻』であることに気づきました。光格上皇による修学院御幸の行列を、渡辺広輝が貫魚にてつだわせて描いたと結論づけました。名称には伝記の記事がいかされ、兵仗(へいじょう)をあらわす「儀仗」の語がそのままのこされました。

御幸では鷹司(たかつかさ)家が供奉(ぐぶ)の中心でした。河野氏は、藩主家がこの家と親戚(しんせき)なので、記念に『図巻』をつくらせたとみています。こうした推測も、だれが最初にいいだしたのか問われないままいまに受けつがれてきました。