「神代文字」?の石碑【歴史散歩】

館長 湯浅利彦

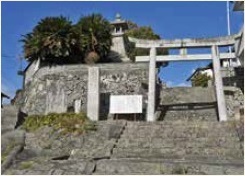

吉野川河口からちょうど40㎞の地点が阿波市阿波町の岩津(いわづ)です。徳島平野の扇の要(かなめ)のような場所です。ここを境に、気候・文化とも異なり、かつては吉野川上流側を「上郡(かみごおり)」、下流側を「下郡(しもごおり)」と呼んでいました。現在、南側をJR徳島線と国道192号が、北岸には県道12号がはしり、片引きの斜張橋(しゃちょうきょう)、3代目岩津橋が500m足らずの両幹線をつないでいます。かつては三好市山城町まで川舟で物資を運んでいました。中間地点の岩津は重要な川湊(かわみなと)で、その名残が灯台の役目をはたした常夜灯(じょうやとう)(1867(慶応3)年建立)です。

常夜灯の下、川面に向かって花崗岩(かこうがん)の立派な石碑があります。全面にハングルのようなかたちの文字が並んでいます。阿波市のHPでは「古代文字[鯰(なまず)の歌碑(かひ)]」として紹介もされています。これは何ものなのでしょうか。

図1吉野川の川岸からみた常夜灯と石碑

国学者・歌人の岩雲花香(いわくもはなか) (1792~1869)が「神代文字(じんだいもじ)」を使って自らの和歌を刻んだものです。岩雲花香は、岩津の八幡神社の神官家に生まれ、17歳から遊学の旅に出て諸国を遍歴(へんれき)するうちに、平田篤胤(ひらたあつたね)(1776~1843)の門下に入り、尊皇攘夷論(そんのうじょういろん)などの強い影響を受け、全国を遊説してまわりました。幕末維新期の稲田家の動向に影響があったともいわれます。この石碑は1862(文久2)年に詠(よ)んだ歌を下関で入手した花崗岩の石材に平田の主張する「神代文字」を刻んだものです。

平田篤胤が『神字日文伝(かんなひふみでん)』を著(あらわ)したのは1819(文政2)年のことです。全国各地の漢字伝来以前の古代文字伝承を集成しました。佐那河内村大宮八幡宮の神主が1779(安永8)年に主張した「阿波文字」も含まれています。数ある古代文字伝承のなかで、ハングルそっくりの「日文四十七音(ひふみよそぢまりななこえ)」に着目し、対馬の卜部家(うらべけ)と阿比留家(あびるけ)に伝わったこの文字が神代の文字で、応永年間(1394~1428)に朝鮮に伝わり、ハングルが創(つく)られたのだと主張しています。このような主張はもちろん否定されていますが、門下にあった岩雲花香が平田説を信奉して故郷に石碑を建てたのです。

石碑に刻まれた文字は、上段に「すきのおのみやのみまへに なまつのうたよみてしろいしにゑらしてたてまつれる(杉尾の宮の御前(みまえ)に鯰の歌詠みて白石にゑらし奉れる)」、下段に「なみのまにいててみえなむ つぬさはふいはつのふちの そこのなまつは いわくものはなか(波の間に出でて見えなむつぬさはふ岩津の淵の底の鯰は 岩雲花香)」と読めます。平穏なときは身を隠していても、国家の一大事には活躍しようという意志を、鯰になぞらえて示したという解釈があります。

この石碑の意味は「神代文字」の存否(そんぴ)ではなく、それを使った岩雲の行動や歌の内容が、幕末維新期における平田国学や地方知識層の動向を示す遺産のひとつというところにあるのです。

図 2 「神代文字」で記された石碑