博物館におけるドローンの活用【情報BOX】

動物担当 佐藤陽一

ドローン(drone)とは無線で遠隔操縦(えんかくそうじゅう)される無人の飛行体のことで、無人航空機(UAV:Unmanned Aerial Vehicle)、ローターが複数あるものはマルチコプターとも呼ばれます(図1)。最近、ドローンの性能が急速に向上し、小型化、低価格化も進んだことから導入しやすくなりました。ホビーの分野だけでなく防災や農業、医療、建築など様々な分野で利用が進みつつあります。そして博物館においても例外ではありません。博物館の仕事は大きく分けると4つありますが(資料収集、調査研究、展示、普及教育)、それらすべてに役立てることが出来ます。まだ導入したばかりで手探りの状態ですが、ここでは調査研究と普及教育の事例を紹介しましょう。

図1 博物館で使用している小型のドローン。1200万画素の写真や4K動画を撮影することが出来る

図2は、県指定希少(きしょう)野生生物でもあるオヤニラミという魚の調査の一環で撮影したものです。オヤニラミは徳島県では桑野川(くわのがわ)水系を中心に3水系に分布しますが、これら3水系で遺伝的に異なります(これについては博物館ニュースNo.100[2015]でも紹介しました)。ところが桑野川水系の支川・南川に本州産の個体が何者かによって放流されてしまい、交雑(こうざつ)の危機に瀕(ひん)しています。そこで南川の外来個体群の生息状況を把握(はあく)し、駆除(くじょ)計画を策定(さくてい)することになりました。図2の写真は47枚の高解像度画像からなり、拡大すると瀬・淵ふちの様子だけでなく、小石まで識別することができ、河道の環境を評価するのに役立ちます。

図2 桑野川水系南川上流の約350m区間。外来オヤニラミの生息がもっとも多い区間の一つ。対地高度30m。パノラマ合成。囲みは同じ写真を拡大したもの。

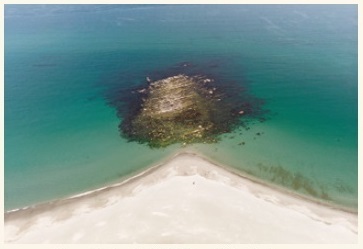

図3と図4は、普及行事「磯(いそ)の生きもの」で毎年春に訪れている竜宮磯(りゅうぐうのいそ)です。この写真は参加者に配布するテキスト用に撮影したものですが、このような画像があると、自分たちがどんな場所にいるのか一目瞭然(いちもくりょうぜん)です。ここには示していませんが、テキストにはドローンで撮影した画像から作成した360度VRパノラマ画像のQRコードを添付して、参加者がスマホなどで自由に閲覧(えつらん)できるようにしました。

図3 竜宮の磯(鳴門市)。対地高度100m。

図4 竜宮の磯。対地高度20m。パノラマ合成。

これから展示を含め、もっといろいろなことにドローンを活用していきたいと思います。