禁門の変と徳島藩【情報BOX】

歴史担当 松永友和

今年(2019)は、明治維新(めいじいしん)(明治元年〈1868年〉)から151年目にあたりますが、さらにさかのぼること4年、元治(げんじ)元年(1864)7月18日夜から19日にかけて、京都では禁門(きんもん)の変(へん)(蛤御門(はまぐりごもん)の変)が勃発(ぼっぱつ)しました。その年は、歴史ファンの方なら誰でもご存知の池田屋事件(いけだやじけん)や第1次長州征討(ちょうしゅうせいとう)(幕長(ばくちょう)戦争)も起こっています。いずれも詳細(しょうさい)を知らない方でも、事件の名前は耳にしたことがあると思います。

さて、禁門の変ですが、事件そのものは蛤御門(京都御所の外郭(がいかく)西側の門の一つ)付近で発生した、尊王攘夷派(そんのうじょういは)の長州藩(はん)と会津(あいづ)藩・薩摩(さつま)藩などの公武合体派(こうぶがったいは)諸藩との戦闘(戦争)です。長州藩は、勢力挽回(せいりょくばんかい)をめざして京都に攻め上がりますが、激戦の結果敗北し、撤退(てったい)を余儀(よぎ)なくされます。当時は「甲子戦争」とも呼ばれたようです。畿内(きない)における大名同士の戦は、元和(げんな)元年(1615)の大坂夏の陣以来であり、京都の家屋3万軒近くが焼失し、完全復興には10年以上を要したともいわれます。テレビ番組などでは、しばしば「長州藩vs会津藩・薩摩藩」として描かれますが、実は徳島藩も公武合体派の一つの藩として、この事件に関わっていました。

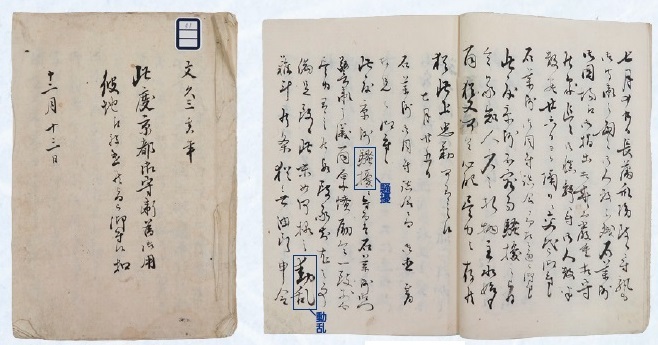

当館には、「此度京都御守衛為御用彼地江被遣候旨被仰付候扣」(図1)という古文書が所蔵されています。徳島藩士の飯沼家に伝えられた資料で、藩士の視点から事件の様子が記録されています。この資料によれば、徳島藩は蛤御門から西へ約1kmの「石薬師(いしやくし)」(現、京都市上京区石薬師町、図2)付近の警衛にあたったことがわかります。さらに、「此末如何様之動乱難計候条、猶無油断申合可尽忠烈候事」(今後はどのような「動乱」が起こるかわからないため、なお一層油断なく、かたく忠義の心を尽くす)とあり、緊迫した様子が伝わってきます。戦場の藩士が抱いた率直な感情が表現されています。

図1 徳島藩士が書き記した禁門の変の様子(当館蔵)。「騒擾」や「動乱」といった言葉が見られます。

図2 現在の京都市上京区石薬師町(2018年10月撮影)禁門の変のとき、徳島藩はこの付近の警護にあたっていました。