Q.庚申塔にたくさんの石をかけてあるのを見ました。なぜですか?【レファレンスQandA】

民俗担当 庄武憲子

A.庚申塔(こうしんとう)は、「60日に一度めぐってくる庚申(かのえさる)の日には、人間の身体の中にいる三尸(さんし) が、眠っている間に身体から抜け出し天上にのぼって、その人間の罪を天帝(てんてい)に告げる。天帝はその報告により、死罪を含め罰を与える。そのため庚申の日には身心を清め、天帝の裁きを待つようにしなさい。」と言うような道教(どうきょう)の説話(せつわ)に関係しています。

このような教えは、奈良(なら)時代の終わり頃に中国(ちゅうごく)から日本に伝わったと言われています。人々は60日に一度の庚申の日の夜に集まって、日頃の生活を慎み深いものにする反省と祈りを捧(ささ)げる「庚申待供養(こうしんまちくよう)」などと呼ばれる行事をするようになりました。平安(へいあん)時代には貴族(きぞく)の間でとり行われており、江戸(えど)時代のはじめに庶民(しょみん)の間に急激に広まったとされています。庚申の日の行事が盛んになるにつれ、庚申待供養をとり行ったことを示すため、あるいは庚申の日に祈りを捧(ささ)げる対象としてなど、庚申塔があちこちで建立されるようになりました。徳島(とくしま)県内では明暦(めいれき)2年(1656)に藩主(はんしゅ)によって庚申祭祀(さいし)が指示されたとする記事も残り、たくさんの庚申塔を見ることができます。

県内の庚申塔の形にはさまざまあり、「奉供養庚申待」などの文字が刻まれた文字塔、仏教(ぶっきょう)との習合(しゅうごう)から庚申待の本尊(ほんぞん)とされた青面金剛(しょうめんこんごう)の像が刻まれたもの、また神道(しんとう)との習合からは庚申の神は猿田彦命(さるたひこのみこと)とされたので、その神名や像を刻んだもの、単に自然石を庚申塔とするものなどいろいろです。ただしそれらの多くは、地域の人々が庚申の日に行事を行い、共同で石塔を建立し大切にお祀(まつ)りしてきたものです。

さてご質問の、たくさんの石をかけてある庚申塔ですが、旧美馬(みま)郡・三好(みよし)郡の県西地域で見ることが多いです。

庚申塔に石をかける、あるいは石を供える地域の人々は、庚申塔に穴の開いた石をお供えすると耳の病気を治してくれると言い伝えています。

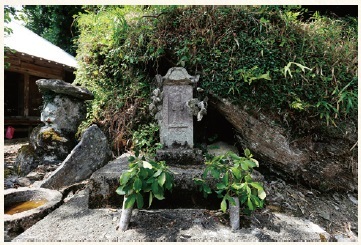

私が見た美馬郡つるぎ町の庚申塔(図1、2)では、現在でも、子供の耳切れ(耳たぶや耳の付け根に炎症(えんしょう)を起こし、傷ができたりする症状)を治してもらうお願いに、石をお供えしお祀りをしているとのことでした。

図1 石がたくさんかけられた庚申塔(美馬郡つるぎ町、2018年8月31日撮影)

図2 図1のクローズアップ。青面金剛の像が刻まれた石塔に、穴をあけた石がたくさんかけてあるのを確認できます。

ほかに、県内の庚申塔には、「赤いくくり猿という人形を供えて赤ちゃんの夜泣きを治してもらう」、あるいは「母親の乳の出をよくしてもらう」、「庚申塔のくぼみにたまった水をイボにつけると治る」、「病気を治してもらったお礼に松ぼっくりを年の数だけお供えする」などの言い伝えが報告されています。これらは、庚申待供養の本尊と考えられた青面金剛に、病魔(びょうま)を退散させる威力(いりょく)があるとされていることに発した信仰だと思います。

最近は地域で庚申待供養の行事をしたり、庚申塔をお祀りしたりすることが廃(すた)れてきており、言い伝えも忘れられていることが多いです。地域の庚申塔について言い伝えを知っている人があればお教えください。