考古資料のハンズオンキット【特集】

考古担当 岡本治代

現在、博物館では、常設展示室のリニューアル工事を進めています。新常設展では、開館後30年間の資料収集や調査研究の成果を反映して、これまで以上に展示資料を充実させる予定です。また、レプリカやハンズオンキット(触ることができる資料)、復元画といった実物資料の情報を補う資料もあわせて製作しています。

考古分野の展示における補助資料の必要性

展示されている考古資料を見たとき、多くの方が知りたいのは、この資料を「どのように使用したのか」、「何のために使ったのか」、「どんな人が使ったのか」といったことではないでしょうか?しかし、実物資料のみでこの疑問に答えるのは簡単なことではありません。

考古学が対象とする資料は、遺跡(いせき)でみつかる建物跡などの遺構(いこう)や、土器,石器といった遺物(いぶつ)です。こうした資料が、使用された当時の姿をとどめていることはほとんどありません。日本の気候は湿気(しっけ)が多く微生物が繁殖(はんしょく)しやすいことに加えて、酸性土壌(さんせいどじょう)が広がっていることから、製品や骨などの有機物や金属の多くは、土中に埋まっている間に分解されて無くなってしまいます。さらに、土中で腐食しにくい土器や石器であっても、完全な形で遺(のこ)っていることはまれで、欠損部の多い破片として出土します。

そこで必要になってくるのが、道具の使用方法を体験できるハンズオンキットや、資料の欠損部を補ったレプリカ、遺跡の復元画といった補助資料です。ここでは、先史・古代の展示室で展示予定の、石斧(せきふ)と屋根瓦(やねがわら)のハンズオンキットの製作についてお話しします。

石斧のハンズオンキット

旧常設展では、弥生(やよい)時代の展示コーナーで、石斧を展示していました(図1)。こうした石斧は、本来は木製の柄に装着して使用されたものですが、これまでの展示では、そのような使用方法を紹介できていませんでした。そこで、新常設展では、弥生時代の石斧を再現したハンズオンキットを展示することにしました。復元にあたっては、石斧の復元実験を行っている徳島大学の中村豊(なかむらゆたか)教授にアドバイスをもらい、吉野川支流の川田川(かわたがわ)の河原にある結晶片岩(けっしょうへんがん)を材料にして、弥生時代と同じく石製の砥石(といし)で磨いて成形しました。また、柄の部分は、徳島県内の遺跡から出土している石斧の柄に使用されたものと同じカシ類の木を使用することとしました (図2)。

図1 旧常設展における石斧の展示風景

図2 復元製作中の石斧

屋根瓦のハンズオンキット

飛鳥(あすか)・奈良(なら)時代の展示コーナーでは、寺院で使用された屋根瓦のハンズオンキットを製作しています。旧常設展から引き続き展示する予定の瓦は、いずれも欠損部が多い資料です(図3)。そのため、もともとの形を伝えるためには、何らかの工夫が必要でした。また、瓦屋根は部位に応じて異なる種類の瓦を使い分けていますが、旧常設展では、展示されている瓦が屋根のどの部分に使用されたものなのか、といった情報もありませんでした。

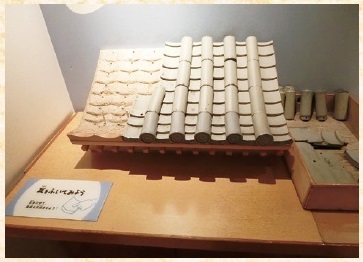

図3 旧常設展における屋根瓦の展示風景

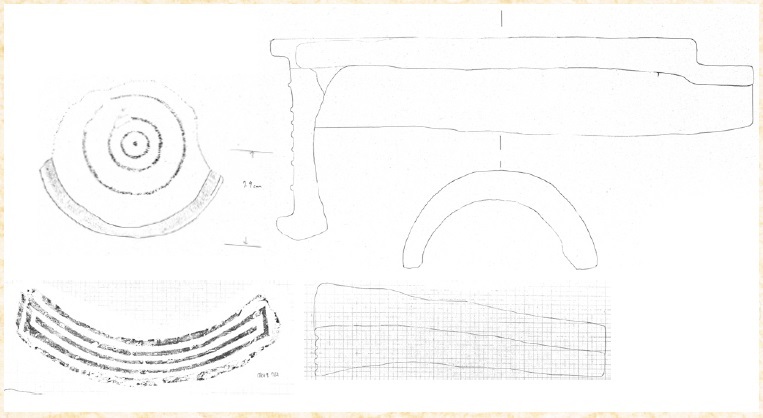

そこで、新常設展では古代の瓦葺き建物の屋根構造の復元画とともに、瓦の葺(ふ)き方を体感できるハンズオンキットを新たに展示することにしました(図4)。復元製作する瓦のモデルは、徳島市阿波国分寺跡(あわこくぶんじあと)で出土している軒丸瓦(のきまるがわら)・軒平瓦(のきひらがわら)と、その祖型(そけい)である大阪市難波宮跡(なにわみやのあと)の屋根瓦です。阿波国分寺跡出土瓦を所蔵している徳島市立考古資料館の協力を得て瓦の図面を描き、そこからハンズオンキットの設計図を作りました(図5)。展示スペースが限られるため、屋根全体の構造を復元することはできませんが、軒丸瓦1点、軒平瓦2点を組み合わせて軒先の部分の瓦を製作する予定です。

図4 屋根瓦ハンズオンキットのイメージ(兵庫県立考古博物館)新常設展では、軒先の部分を復元する予定。

図5 屋根瓦ハンズオンキットの設計図 上段:軒丸瓦 下段:軒平瓦

新常設展では、これ以外にも木製農具や銅鐸(どうたく)のハンズオンキット、古墳(こふん)の立体模型なども展示する予定です。こうした補助資料の力も借りながら、これまで以上に実物資料の魅力(みりょく)や価値が伝わる展示にしたいと考えています。