藍染めを楽しもう【CultureClub】

植物担当 小川誠

1.はじめに

徳島県のみなさんにとって藍染(あいぞ)めはなじみの深い言葉です。筆者はみなさんに、植物に興味を持ってもらえるよう、紙漉(かみすき)や草木染めなどを初心者でも簡単にできるよう改良し、普及行事を実施してきました。藍染めについては、技術的に難しいという印象があり、これまで普及行事などでは行ってきませんでしたが、比較的簡単にできる方法を見つけたので紹介します。

2.タデアイを育てよう

藍染めの原料は、タデ科の一年草のタデアイという植物です。タデアイのタネは園芸店に売られていますが、人気があり品切れのことも多いので、ネット通販を利用すると簡単に入手できます。春にタネまきをし、本葉が3~4枚になったものを植木鉢や畑に移植します。その際、ホームセンターなどで売られている、野菜や花の栽培の用土(10リットル)の袋を使うと便利です。そのビニール袋の上部をハサミで切って折り返し、底の部分に針金などで穴をたくさん開けます。それに苗を植えると、植木鉢などの準備がいりません(図1)。

図1 タデアイの袋栽培

栽培で気を付ける点は、水と肥料をたっぷりやることです。

3.染色方法

藍染めの染料であるインジゴは、タデアイの花が咲く前の時期が最も多くとれるといわれています。7月中旬~下旬に葉を茎(くき)ごと収穫します。それらを鍋(なべ)に入れ、茎や葉が完全につかるくらい水を入れます。鍋の中の水が50℃になるまで熱し、30分ほど50℃を保ちます(図2)。このとき、温度が上がりすぎるとうまくいかないので、保温機能があるIHヒーターを使うと便利です。

図2 IHヒータで50℃に保つ

しばらくすると、エメラルドグリーンの液ができ、ザルなどで濾(こ)して余分な葉をとりのぞくと、抽出液(ちゅうしゅつえき)ができます(図3)。

図3 できた抽出液

次に、水で満たしたバケツに消石灰(しょうせっかい)を入れ、よくかきまぜて一晩以上放置します。その上澄(うわず)み液(えき)(石灰水)をボールにいれて、その中に木も綿めんの布をひたします。布を絞(しぼ)り、抽出液につけると、布が青色に染まります(図4)。その際、布にしみついた石灰水と抽出液が反応して染料のインジゴができ、布が青く染まります。

抽出液に5分くらいひたして、布をよく絞しぼり、新しい石灰水にひたします。再度その布を絞り、さらに新しい抽出液につける作業をくり返すと、布はより濃く染まります。最後によく水洗いして乾燥させます。

図4 石灰水にひたした木綿の布を、抽出液に入れる。

今回は、ビー玉を布にくるんで輪ゴムでとめ、抽出液が浸透しないようにして絞り染めを行いましたので、布に濃淡の模様ができました(図5)。

図5 染まった布

使った抽出液と石灰水は捨てずにまぜて、ペットボトルにいれておきます。すると、インジゴの青い色素が底にたまるので、それを集めておくと化学染めなどに使えます。

4.インジゴができる原理を調査中です

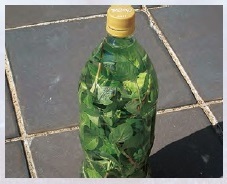

上記の染色方法を思いついたのは、去年の夏にタデアイの葉を水とともにペットボトルに入れて、日光のもとに放置していたことに始まります(図6)。

図6 タデアイの葉を水につけて日光の当たる場所に放置。

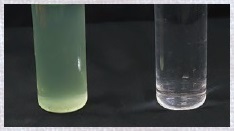

数日置いた水(抽出液)が、エメラルドグリーンになっており、それがなんとなく蛍光(けいこう)を発しているように見えたので、ブラックライトを当ててみました(図7~8)。抽出液は明るい青白い蛍光を発していました。筆者はいろいろなものにブラックライトを当てて蛍光を観察していますが、いままでにあまり見たことがない蛍光で驚きました。

図7 図6で得られた抽出液(左)と水(比較用)。

図8 図7にブラックライトを照射。抽出液(左)は強い蛍光を発する。

さて、その抽出液ですが、石灰水を入れるとインジゴができることがわかりました。さらに、石灰水を入れてインジゴができた抽出液では、図8の蛍光は消えてしまいます。蛍光とインジゴの生成は何か関係がありそうです。

試したところ、石灰水の代わりに重曹水(じゅうそうすい)を入れても同様の結果になったことから、アルカリ性であることが重要ではないかと思いました。そこで、アルカリ性の石灰水に布をひたして、抽出液に入れたら布が染まるのではないかと思い、やってみたらそのとおりでした。

また、日光があたらない曇(くも)りの日が続くと、タデアイを入れたペットボトルには茶色い液ができ、石灰水を注いでもインジゴはできないことがわかりました。その原因は、温度が関係していると思い、加熱する方法に切り替えて、試しながら現在の方法にたどりつきました。ただし、どのような原理でインジゴができ、染色されているのかは、はっきりとわかっていません。

5.終わりに

藍染めの方法はいろいろあります。蒅(すくも)を使う方法や化学薬品を使う方法、生の葉を使う生葉染めなどさまざまです。藍染めは、葉に含まれているインジカンという水に溶ける物質が、水に溶けないインジゴに酸化作用で変化することで染まるといわれています。今回紹介した例も、その原理だと考えられます。しかし、ぬるま湯で抽出した液にアルカリ性溶液をまぜるとインジゴができることや、抽出液が蛍光を発することなどは、今まであまり聞いたことがありません。また、抽出液をとる方法も、どの温度や時間が最適なのか検証できていません。草木染めでよく使われる草木灰(そうもくばい)を用いたアルカリ性の溶液を使うと、色合いが変わるのかということなど、まだまだ、検証が必要なことがたくさんあります。たくさんの発見ができるので、みなさんも藍染めにチャレンジしてみませんか?