徳島県産地下性(ちかせい)・洞窟性(どうくつせい)の昆虫類標本【館蔵品紹介】

動物担当 山田量崇

地面の下にはすき間がたくさん存在し、そのすき間に挟(はさ)まるように暮らす生物が知られています。四国は地中のすき間にくらす生物の宝庫で、とくにオサムシ科(か)チビゴミムシ亜科(あか)とハネカクシ科のものは種数が多く、世界で四国にしかいない固有のグループが多数知られています。四国の地質は複雑な構造をしており、長い間安定して保たれてきたため、移動性が乏(とぼ)しい地下性のチビゴミムシ類やハネカクシ類は、地域ごとに隔離され、独自に進化したと考えられます。

徳島県にも、ケンザンメクラチビゴミムシやリュウノメクラチビゴミムシといった、その名に徳島の地名や洞窟の名が付いた固有種がたくさんいます。いずれも四国・徳島県固有種で、そこでしか生きられない理由があり、その土地の成り立ちをあらわす生きた証(あかし)といえるのです。

昨年の夏、徳島昆虫研究会の吉田正隆(よしだまさたか)氏(徳島市)から、徳島県産の地下性・洞窟性のチビゴミムシ類とハネカクシ類の標本を寄贈いただきました。吉田氏は地下性の昆虫を採集するスペシャリストで、独自に考案したトラップを用い、これまでに多数の新種や希少種(きしょうしゅ)を発見してきました。寄贈標本には、上述の種(しゅ)のほか、県内各地で採集された大変珍しい徳島県固有種が多く含まれています。今回は、その中からいくつか紹介します。

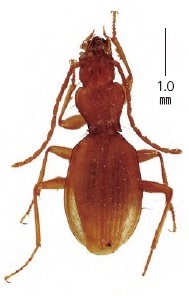

ケンザンメクラチビゴミムシ

Trechiama chikaichii

剣山とその周辺の地中にしか生息していない。

ヒミセメクラチビゴミムシ

Ryugadous awanus

那賀町の洞窟「日店洞(ひみせどう)」で発見。日店洞以外では見つかっていない。

リュウノメクラチビゴミムシ

Awatrechus hygrobius

阿南市太竜寺山の洞窟「龍ノ窟(いわや)」で発見。開発によって洞窟が消滅し、姿を消したかと思われたが、付近の地下浅層から確認された。

リュウノイワヤツヤムネハネカクシ

Quedius kiuchii

リュウノメクラチビゴミムシと同様、「龍ノ窟」の消滅後、調査によって周辺の地下浅層から見つかった。