絵師・矢野伊章栄光について【CultureClub】

美術工芸担当 大橋俊雄

はじめに

矢野伊章栄光(やのいしょうながみつ)(以下、伊章と表記します)は、江戸(えど)時代の19世紀前半に活躍(かつやく)した徳島の絵師(えし)です。江戸に出て狩野派(かのうは)の画法(がほう)を学び、現在の徳島市富田橋(とみだばし)のあたりに住んだといわれますが、当時の絵師の例にもれず、いまの人びとにはなじみが薄いようです。歴史の彼方(かなた)に埋(うず)もれた伊章という人物に光をあててみたいと思います。

1.経歴

矢野家は、代々徳島藩(はん)に仕つかえる藩士(はんし)でした。そのため、家の由来と系図をまとめた「成立書并系図共(せいりつしょならびにけいずとも)」を藩に提出しています。同書により、伊章の経歴をある程度知ることができます。

矢野家はもともと藩の料理方(りょうりかた)ですが、祖父(そふ)の代から絵の御用(ごよう)をつとめています。そして父栄教(えいきょう)は、10代藩主蜂須賀重喜(はんしゅはちすかしげよし)に推(お)されて江戸に出て、狩野栄川典信(えいせんみちのぶ)に弟子入りします。典信は幕府(ばくふ)に仕える絵師ですが、奥絵師(おくえし)と呼ばれ、旗本(はたもと)に匹敵(ひってき)する身分をもっていました。そして江戸木挽町(こびきちょう)に広大な屋敷地を拝領(はいりょう)し、一統(いっとう)が木挽町狩野家と呼ばれて栄えてゆきます。父栄教は、当時もっとも勢力のある絵師に入門したことになります。そして明和(めいわ)4年(1767)に藩の御絵師(おんえし)に就(つ)きます。

伊章は栄教の四男でした。しかし長兄の伊籍(いせき)が病弱であったため、伊籍の養子となって栄教の役を引き継ぎます。彼は文化(ぶんか)6年(1809)に典信の孫伊川栄信(いせんながのぶ)に弟子入りします。そして同9年 に御絵師に就きます。ただし木挽町狩野家での修業はつづけ、同14年にようやく帰国しています。文政(ぶんせい)元年(1818)には藩の川船の杉戸絵(すぎとえ)を描き、ときには屏風絵(びょうぶえ)を命じられることもありました。天保(てんぽう)6年(1835)には、嫡子(ちゃくし)の章三郎(しょうさぶろう)を栄信の子晴川院養信(せいせんいんおさのぶ)に弟子入りさせます。しかし章三郎は3年後に退身(たいしん)し、絵師の役目は伊章の代が最後となります。亡くなったのは同11年です。

2.絵画作品

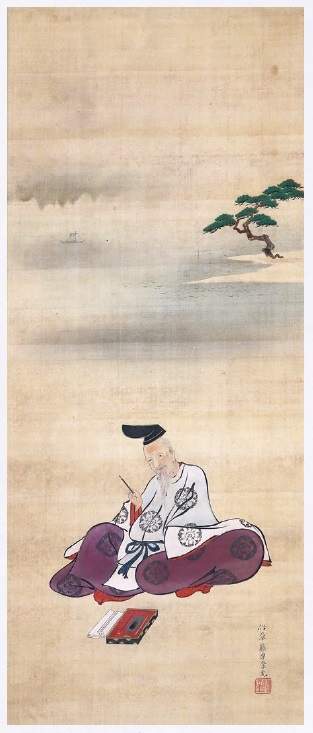

伊章の作品は、さがせばあると思いますが、いまのところ柿本人麻呂図(かきのもとひとまろず)(写真1)が知られるのみです。

写真1 柿本人麻呂図 矢野伊章筆 徳島県立博物館蔵

この作品は、飛鳥時代の歌人である柿本人麻呂を、絹地(きぬぢ)に着色(ちゃくしょくで表しています。人麻呂は、のちに三十六歌仙(さんじゅうろくかせん)のひとりとされ、住吉明神(すみよしみょうじん)、玉津島明神(たまつしまみょうじん)とあわせて和歌三神(わかさんじん)といわれるなど、歌の世界ではあつく敬(うやま)われていました。そのためしばしば絵に描かれています。伊章の作品もそのひとつであり、老いて気品(きひん)ある人麻呂の姿がとらえられています。写真1の右下には、「伊章藤原栄光」の落款(らっかん)と「伊章」の朱文方印(しゅぶんほういん)があります。寸法は縦(たて)90.0cm、横(よこ)37.5cmです。

3.中国画の模写

伊章が学んだ木挽町狩野家では、日本の古い絵巻(えまき)や、中国から渡ってきた絵画などをさかんに写しとり、模本(もほん)を蓄積(ちくせき)しています。現在、それらの大半は東京国立博物館に保管されています。模本の作成には当主(とうしゅ)だけでなく門人も参加しており、伊章はそうした模本作者のひとりでした。

ここでは、伊章が写したものの、師家(しけ)に納(おさ)められず、彼の手もとに残された中国画の模本をとりあげます。いずれも当館の所蔵品です。

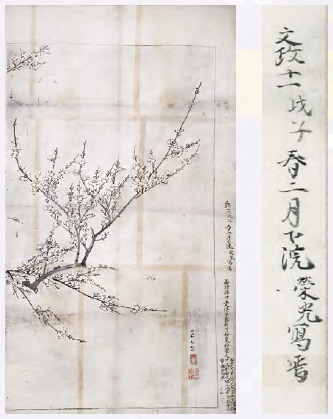

王人佐筆白梅図(はくばいず)模本(写真2)は、紙の隅(すみ)に「文政十一戊子春二月下浣栄光写焉(ぶんせいじゅういちぼしはるにがつげかんながみつうつす)」の銘(めい)があり、文政11年(1828)の2月下旬に伊章が写したことがわかります。そして王人佐の字(あざな)や号(ごう)、画面の材質と寸法、表装裂(ひょうそうぎれ)について記した銘がつづきます。伊章は文政11年には徳島にいましたので、原本(げんぽん)の白梅図は、あるいは藩主(はんしゅ)である蜂須賀(はちすか)家の所蔵品だったのかもしれません。なお王人佐の紅梅図(こうばいず)の方は、竹内養甫(たけうちおさよし)が写しており、模本がいまも東京国立博物館にあります。

写真2 王人佐筆白梅図模本(左)とその銘の一部(右)矢野伊章模 徳島県立博物館蔵

白梅図模本のような、伊章が写したことが確(たし)かな模本はほかにもあります。それらを手がかりにすると、伊章の名がなくても、彼が写したのではないかと推測(すいそく)できる模本がみつかります。

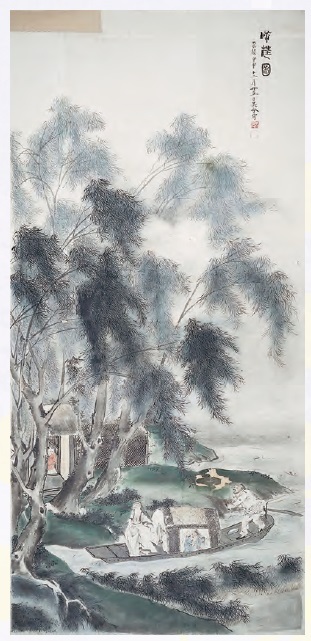

呉令筆帰荘図(きそうず)模本(写真3)は、明(みん)の崇禎(すうてい)17年(1644)に呉令が描いた作品を写しています。画題(がだい)は、陶淵明(とうえんめい)(365~427)が作った「帰去来辞(ききょらいのじ)」によっています。銘はありませんが、原本にある「崇禎甲申十二月廿五日(すうていこうしんじゅうにがつにじゅうごにち)呉令写(うつす)」の款記(かんき)が、伊章の筆跡(ひっせき)で写しとられていますので、伊章が作成した模本ではないかと思われます。模本とはいいながら、風になびく柳(やなぎ)の枝が印象的です。

写真3 呉令筆帰荘図模本 徳島県立博物館蔵

なお、呉令筆帰荘図の原本は当時人気があったようです。関東の南画家(なんがか)として有名な谷文晁(たにぶんちょう)(1763~1840)が、ほとんどおなじ図様(ずよう)をつかい、細部をわずかに変えただけの帰去来図を描いていることが知られています。