コロナ禍(か)と民俗・暮らしぶりの変化【情報BOX】

民俗担当 磯本宏紀

新型コロナウイルス感染症(かんせんしょう)の流行にともない、私たちの暮らしは変化を強いられてきました。周知のことですが、中国武漢(ぶかん)での大流行を皮切りに、2019年末以来世界中に拡大(かくだい)していったこのパンデミックは、2021年秋現在でも収束(しゅうそく)を見通すことができません。

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の提言(ていげん)(2020年5月)を受けて、厚生労働省(こうせいろうどうしょう)は「新しい生活様式」の実践(じっせん)例を公表しました。感染症対策を目的とし、国が私たちの暮らしぶりの変更を、具体的に、そして事細かに推奨(すいしょう)するといった異例のものでした。当館も、2020年4月22日から5月8日の間、臨時(りんじ)休館したほか、公益財団法人(こうえきざいだんほうじん)日本博物館協会が示した「博物館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」にもとづき、各種感染症拡大防止対策を講じてきました。展示室では、受付カウンターへのアクリル板、展示室入口への非接触型検温器、消毒用アルコール等の設置、職員等のマスク着用、手指消毒の徹底(てってい)等の対策を行い、来館された方にもマスク着用、手指消毒、検温、入場制限、連絡先の記入、ソーシャルディスタンシングの徹底(てってい)等をお願いしています(写真1)。

写真1感染症対策をした博物館常設展入口付近(2021年10月)

このコロナ禍(か)で、私たちの暮らしぶりそのものである民俗もまた、大きな影響を受けています。各地から祭礼や民俗芸能の中止・簡略化(かんりゃくか)の話が聞こえて来ますし(写真2・3)、学校や子どもたちの活動を通じた伝承(でんしょう)活動も難しさを増しています。帰省や遠方の墓参といった習慣の自粛(じしゅく)、冠婚葬祭(かんこんそうさい)や年中行事、地区での共同作業の中止・縮小等影響は多岐に及びます。

写真2 「密」を避けるため、ほとんどの海女・海士らが参加を自粛した素潜り潜水漁の安全祈願祭(美波町阿部、2020年6月)

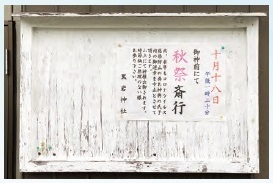

写真3 秋祭りで神輿を出さない旨を伝える地区の掲示板(徳島市八万町、2021年10月)

学芸業務に関連する事例もあります。博物館の行事として、ある地区の秋祭り見学を計画していました。神事を中心とする祭り自体は行われたのですが、屋台(やたい)や神輿(みこし)は出ず、踊(おど)りは行われないとのこと、また、大勢でおじゃますることも遠慮(えんりょ)した方がよい状況であったことから、行事としては中止にせざるを得ませんでした。山間地のあるお宅に招かれて資料調査に行った際には、他地域からの来訪者ということで随分(ずいぶん)と気を遣(つか)った対応をする必要がありました。海辺の地域の漁師さんから聞き取りをした際、普段高値の海産物の値が下がり、売れないのだと教えてもらいました。各地の冠婚葬祭や宴会の中止・縮小、飲食店の営業自粛の影響が生産の現場まで広がっているわけです。

1つ1つの事例を、少しずつでも記録化していく必要を感じています。こうした取り組みを始めている各分野の学会、博物館等があると聞き及んでいます。このコロナ禍が過去のものになったとき、そうした記録が重要なものになってくるかもしれません。