四国遍路(へんろ)はどうして「遍路」というのですか?【レファレンスQandA】

歴史担当 長谷川賢二

A.四国遍路(へんろ)は、弘法大師空海(こうぼうたいしくうかい)ゆかりとされる霊場(れいじょう)(札所(ふだしょ))八十八か所をたどり、四国を一周する巡礼(じゅんれい)です。「遍路」という表現は、四国八十八か所の巡礼、あるいはそれを模(も)したものを意味するだけで、他の巡礼を遍路ということはありません。

四国遍路に見られるような、四国を一周巡(めぐ)るという宗教的な活動は、平安(へいあん)時代末期に遡(さかのぼ)ります。『梁塵秘抄(りょうじんひしょう)』や『今昔物語集(こんじゃくものがたりしゅう)』に、「四国辺地(へち)」と いわれる修行が描えがかれており、修行僧が海水でずぶ濡(ぬ)れになりながら四国の海岸を巡る過酷(かこく)な様子が知られます。また、鎌倉(かまくら)時代から戦国(せんごく)時代にかけて、山伏(やまぶし)が西国(さいごく)巡礼(おおむね近畿地方に散在する観音霊場三十三か所を訪ねる巡礼)とともに行った修行として「四国辺(へち)(へじ) 路」があり、やはり海岸を巡るものだったようです。このことから、辺地が辺路と表現されるようになったとみられます。

この四国辺路が、海岸巡りから霊場巡りになっていくとともに、宗教者以外の人びとも四国を巡るようになるなどの変化を経て、江戸(えど)時代に至って現在のような八十八か所の巡礼になったと考えられています。そして、辺路をいつしか(おそらく戦国時代に)「へんろ」というようになりました。

こうした経緯があったため、江戸時代には「へんろ」を「辺路」と記す例が多いですが、「遍路」という表現も現(あらわ)れてきました。案内書や地図などでは「徧礼(へんろ)」とされました。「徧」と「遍」は同じ意味で、「行き渡る」ということです。四国あるいは多数の霊場をくまなく巡ることによるのでしょう。

このように「遍路」は「辺路」に由来しており、長い歴史が反映されています。

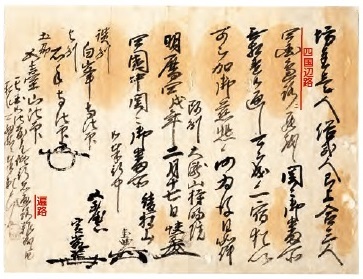

図1 廻り手形 明暦4年(1658) 個人蔵(当館保管)

徳島城下にあった持明院が発給した往来手形。「辺路」と「遍路」が併用されている。

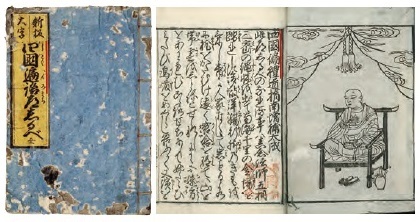

図2 新板大字四国遍路道しるべ 文化12年(1815) 当館蔵

四国遍路の案内書で、内題は「四国徧礼道指南増補大成」とある。「遍路」と「徧礼」の併用が分かる。

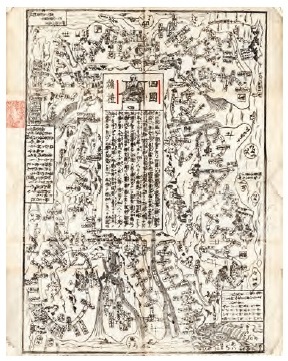

図3 四国徧礼絵図

江戸時代 当館蔵

四国遍路の簡略な絵図。弘法大師像とともに「四国徧礼」という記載がある。