刷り物『伊勢物語佚文』-屋代弘賢のお年玉-【館蔵品紹介】

美術工芸担当 大橋俊雄

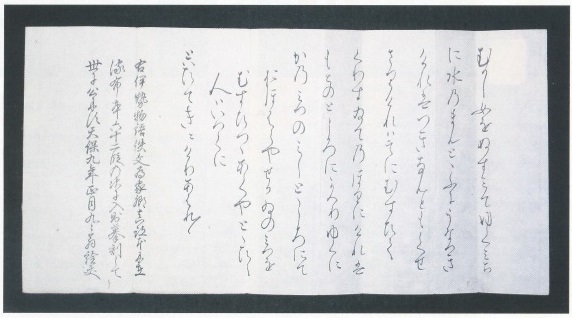

徳島藩絵師(はんえし)であった守住貫魚(もりずみつらな)(1809-1892)の旧蔵品(きゅうぞうひん)に1枚の刷(す)り物(もの)があります。『伊勢物語(いせものがたり)』の一章段(しようだん)を載(の)せ、藤原為家(ふじわらのためいえ)の真跡本(しんせきぼん)によると説き、天保(てんぽう)9年(1838)正月の年紀(ねんき)と九九翁(くくおう)詮丈の名を記しています(図1)。袋(ふくろ)には『伊勢物語佚文(しつぶん)』の題があります(図2)。ひろく読まれた流布本(るふぼん)にはない章段、という意昧で佚文とされています。

図 1『伊勢物語侠文』本紙 縦15.8cm×横31.2cm

図 2同袋 縦15.8cm×横7.0cm

九九翁詮丈とは、当時81歳であった屋代弘賢(やしろひろたか)(1758-1841)です。彼は幕府(ばくふ)の御家人(ごけにん)ですが、和(わ)学者として知られています。塙保己一(はなわほきいち)による『群書類従(ぐんしよるいじゅう)』の出版(しゅっぱん)を助け、今日の百科事典にあたる『古今要覧(こんこようらん)』の編纂(へんさん)を続けました。書物を集めて江戸の地下こ不忍文庫(しのばずぶんこ)を建て、各界の人々と交流して考証(こうしょう)を学びました。

弘賢は、古書画(こしょが)などを刷り物にして年始にくばりました。小説家(こごとのや)主人という人が、『しりうごと』下巻(天保3年刊)でそれを批判しています。これに対して小林元儒儁(もととし)(1810-1856)が、『金剛談(こんごうだん)』(成立年未詳)を書いて反論しています。

これらの書によると、弘賢は『帝昊金(ていこうきん)』『封牛考(ほうぎゅうこう)』『日野唯心殿(ひのゆいしんどの)真跡』などをくばりました。阿育王(あいくおう)の宝塔(ほうとう)の図を刷ったときは、新年早々の仏塔(ぶっとう)が相手をこまらせました。「富久者有智(ふくはうち) 遠仁者疎徳(おにはそと)」の語句をくばったおりは、富(み)久しい者にはみな智(ち)があるのかとそしられました。また逆に、求められて刷り増すこともありました。『伊勢物語佚文』は、天保9年の正月にくばられたお年玉にちがいありません。

弘賢は、徳島藩主(はんしゅ)の蜂須賀斉昌(はちすかなりまさ)と交流があり、不忍文庫はのちに阿波国文庫に納まります。貫魚は天保9年11月に藩の絵師に就任(しゅうにん)しますが、先だつ3月と5月に、弘賢に署名(しよめい)のデザインを考えてもらっています。貫魚がこの刷り物を手に入れたのは、とても偶然とは思われないのです。

〈参考文献〉

日本随筆大成編集部『日本随筆大成』第3期ll、吉川弘文館、1977年

大沼宜規「寛政改革と文人一「好事」「好古」観をめぐって-」熊倉功夫編『遊芸文化と伝統』、吉川弘文館、2003年

伊勢物佚文 本文翻刻(」は改行を示す)

むかし女をぬすミてゆくミち」に水のまんとゝふにうなつき」けれはつきなんともくせ」さりけれハてにむすひて」くわすゐてのほりにけれは」もとのところにかへりゆくに」かのミつのミしところにて」

おほはらやせかゐのミつを」むすひつゝあくやとゝひし」人ハいつくに」

といひてき二けりあはれゝゝゝ」

右伊勢物語佚文為家卿真跡本に在」流布本六十二段の次に入則模刻して」世に公にす天保九年正月九〻翁詮丈