タンポポ調査・西日本2015が終わりました【CultureClub】

植物担当 小川誠

2014年と2015年の春に行われたタンポポ調査・西日本2015(以下、2015)が終わりました。たくさんの方々に協力をいただき、新しいことを含め、さまざまな成果を得ることができました。そのお礼をかねて、調査を振り返りながら、結果について報告します。なお、前回の調査であるタンポポ調査・西日本2010(以下、2010)については、本誌83号(2011年6月発行)に掲載していますので、あわせてご覧ください。

徳島県では2回目の調査

徳島県では、まとまったタンポポ調査は2010が初めてでした。タンポポ調査は、同じ項目をある期間ごとに調査するモニタリング調査の性格が大きいといえます。健康診断も同じ性格を持っており、体重や血圧など、同じ項目を測定しますが、それが平均値より高い、低いということだけではなく、徐々に上がりつつあるのか、急激に上がっているのかなど、その変化に着目し、総合的に判断しながら、健康状態を把握しています。徳島県では今回初めて週去のデータと比較することができるようになり、タンポポから見た環境の健康状態について、把握する第1歩を踏み出すことができました。大阪府では1970年代から調査が行われているので、より詳しい変化を把握するととができます。

前回の調査との違いを表1にまとめました。サンプル数や参加者数がともに前回を上回っており、よりたくさんの方々に協力していただき、調査が行われたことがわかります。

図 1 力ンサイタンポポ(徳島県三好市、標高 1000m)標高の高い場所に生えるのは他府県ではあまり見られない。

表1 前回調査との比較

| タンポポ調査・西日本2010 | タンポポ調査・西日本2015 | |

| 調査期間 | 2009年と2010年の3~5月 | 2014年と2015年の3~5月 |

| 調査用紙枚数(全サンプル数) | 7371 | 7410 |

| 19府県中4番目に多い | 19府県中3番目に多い | |

| 有効サンプル数* | 7287 | 7366 |

| 参加者数** | 502 | 626 |

| 外来種の割合***(全体) | 50.5% | 60.6% |

| 外来種の割合料***(徳島県) | 30.0% | 42.1% |

| 在来種の割合 | 19府県中1番高い(70%) | 19府県中1番高い(57.9%) |

*有効サンプル数=全サンプル数-無効サンプル数(無効サンプルとは花が無い、タンポポ以外など)

**調査査用紙に記入された氏名から算定

***メッシユ数での比較

地域によって違うタンポポ

タンポポ調査の結果かう、地域に分布する在来のタンポポに違いがあることがわかりました。特に、西日本に広く分布していると思われていた力ンサイタンポポ(図1) は、瀬戸内海東部地域に集中して分布しています。そのため、四国では力ンサイタンポポの分布が香川県と徳島県に極端にかたよっていて、高知県と愛媛県では白い花のタンポポが多いことがわかりました。詳しくは本誌94号(2014年3月発行)をご覧ください。

こうして、タンポポ調査によって、地域ごとに違うタンポポが生えていることを、データとして示すことができました。

類数は少ないものの在来種が一番多い徳島県

今回の調査では、徳島県では力ンサイタンポポ、シロバナタンポポ、クシバタンポポの在来種と、セイヨウタンポポとア力ミタンポポの外来種の5種が生育しているととが確認されました。5種という数は、四国4県の中では最も少ない数になります。

しかし、在来種と外来種に注目してみると、西日本19府県の中で、徳島県が在来種の割合が一番高い結果となりました。これは、2010の調査に引き続いて同じ結果です。在来種は田園地帯や河川の土手など、人の手が加わっているものの、あまり都市化していない場所に生えるといわれています。いわば、人と自然のバランスが取れているような環境です。そうした視点から、徳島県は2010に引き続き、2015でも良い環境であるといえます。

増加する外来種

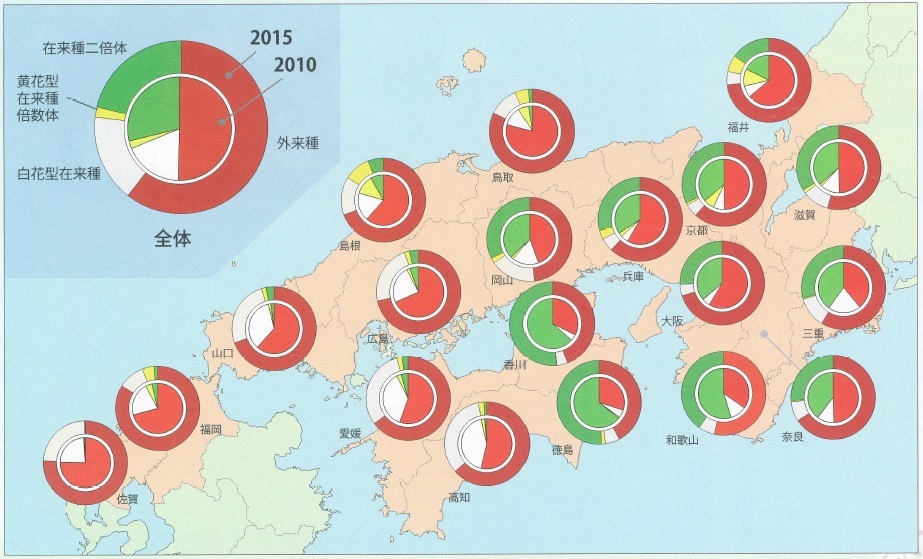

今回の調査結果で顕著だったのが、舛来種の割合の増加です。図2に示したように、全体でも2010では半分くういだった外来種が、2015では60%を超えてしまいました。これは西日本全体で、同様に増加していました。他の指標データでも外来種が増える傾向にあります。在来種が一番多い徳島県でも、数年後には、割合が逆転して外来種の方が多くなるかもしれません。博物館のある徳島市八万町でも、外来種があちこちで見られ、多くなった感じがしています。今後の推移を見守っていく必要がありそうです。

終わってからが始まりの調査

タンポポ調査は一旦終わりました。しかし筆者のような裏方としては、本番はこれからとも言えます。2010が終わってから2015が始まるまでに、筆者は福井県、和歌山県、岡山県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県と広範囲に調査を行いました。タンポポの種類を明らかにするためには、他府県のタンポポを見に行くのが一番です。徳島県ではタンポポが何種類あるのかをはじめとする課題もたくさんあります。そうしたことを一つ一つ解決しながら、次回はより正確な調査ができるよう準備をしています。

うれしいことに、幾人かの方から、今まで記録のなかった地域での希少なタンポポの分布情報が寄せられています。まだ次回があるのかどうか決まっていませんが、調査が決まればすぐに動けるように準備を進めていますので、みなさまも機会があれば、ぜひご協力ください。

図2 府県ごとにメッシユ数で比較したタンポポの割合 (タンポポ調査・西日本 2015の結果より)