たくさんの牛玉宝印が残されていました!【情報ボックス】

民俗担当 庄武憲子

徳島(とくしま)県内の古い民家には、その家が社寺から受けた護符(ごふ)を札箱(ふだばこ)や俵(たわら)に納(おさ)め、何年分も大事に保管している例がしばしば見られます。阿波(あわ)市土成(どなり)町の民家から寄贈を受けた、護符(1700年~1900年頃のもの)を納めた俵を整理していたととろ、非常にたくさんの牛玉宝印(ごおうほういん)が残されていることに気付きました。

牛玉宝印は、全国各地の社寺で出す「某寺牛玉宝印」や「某社宝印」などと記された災厄除(さいやくよけ)けの護符とされます。新春の祭で作られ、信者に授与されます。本来は、信者の額(ひたい)に朱の印をおしていたと言い、京都(きょうと)の東寺(とうじ)や滋賀(しが)県、奈良(なら)県ではまだそうした習俗(しゅうぞく)が残っているところがあるそうです。しかし一般的lこは紙に字を書いたり、刷(す)ったりしたものに朱印をおして授与されてきました。牛玉は牛王とも表記されます。県内では、檀那寺(だんなでら)や氏神(うじがみ)で受けた牛玉宝印を木の枝にはさんで、田の苗代(なえしろ)に立てたりする例を確認できます。

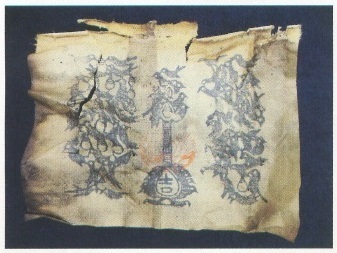

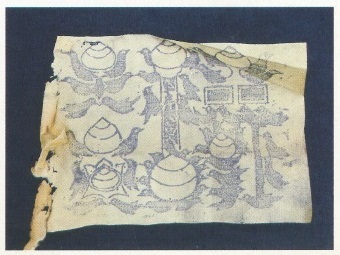

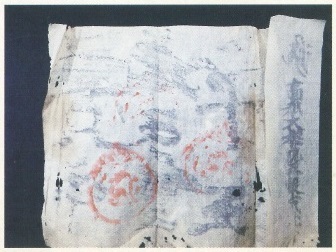

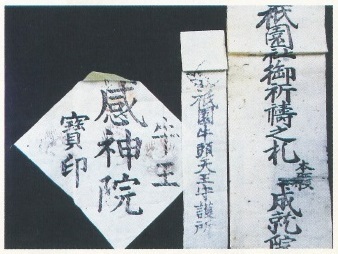

今回整理した4つの俵の中には、14種類の牛玉宝印を確認できました。土成町内にある熊野神社から発給(はっきゅう)されたと考えられる那智滝宝印(図1)、熊野山宝印(図2)のほか、吉野川(よしのがわし)市山川(やまかわ)町の高古越大権現(こうつだいごんげん)から出されたと見られる蔵王(ざおう)堂牛王宝印(図3)が多数残されています。また京都の祇園感神院(ぎおんかんじんいん)(図4)と石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)(図5)、滋賀(しが)の多賀大社(たがたいしゃ)(図6)など、県外の社寺の牛玉宝印も複数残されています。なぜ、このようにたくさんの牛玉宝印が残されているのか謎(なぞ)ですが、これから調べてみたいと思っています。

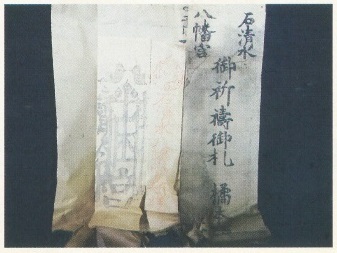

図 1 那智滝宝印 (阿波市土成町・熊野神社発給か?)

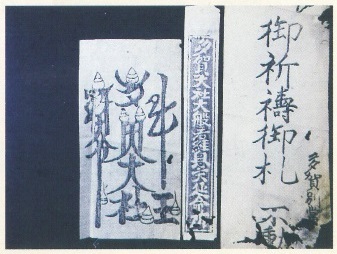

図 2 熊野山宝印(阿波市土成町 ・熊野神社発給か?)

図 3 蔵王堂牛王宝印(吉野川市山川町 ・高越大権現)

図 4 感神院牛王宝印(京都・成就院)

図 5 八幡宮牛王宝印 (京都・石清水八幡宮橘本坊)

図 6 多賀大社牛王宝印 (滋賀 ・多賀別当不動院)

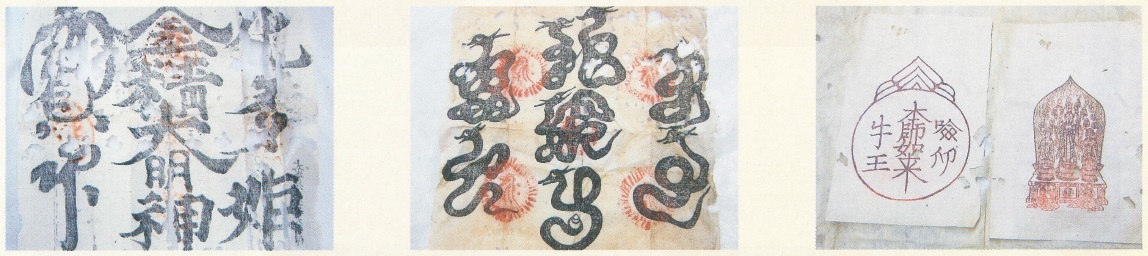

図 7 左.金精大明神化多姫宝印(奈良・大峯地主金精大明神)、中.竜泉寺牛王宝印(奈良・竜泉寺かつ)、右 ・本師如来牛王剣印(長野・善光寺)。そのほか板野郡上板町大山寺の大山寺牛玉宝印と、発給所不明の宝印4種がありました。